Dimanche des Rameaux

| Dimanche des Rameaux | |

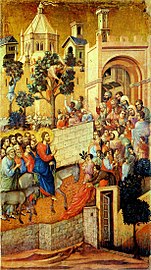

Fresque de Giotto représentant l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. | |

| Observé par | les chrétiens |

|---|---|

| Type | Célébration religieuse |

| Signification | Commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et de sa Passion. |

| Date | Dimanche qui précède Pâques |

| Date 2022 | 10 avril (Occident) |

| Célébrations | Messe, Liturgie des Heures |

| Observances | Procession (avec des rameaux de buis, d'olivier ou de laurier, ou bien des palmes) |

| Lié à | Pâques |

| modifier |

|

Le dimanche des Rameaux est, dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine sainte.

Il commémore deux événements relatés dans le Nouveau Testament : d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, épisode rapporté par les quatre Évangiles canoniques ; d'autre part, la Passion du Christ, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau, d'où le nom actuel de « célébration des Rameaux et de la Passion ».

Depuis le concile Vatican II, son nom liturgique est le « dimanche des Rameaux ». Auparavant, il s’appelait « deuxième dimanche de la Passion ou dimanche des Rameaux », le premier étant le dimanche précédent et ces deux dimanches formant le « Temps de la Passion », inclus dans le Carême.

Ce jour est également connu sous le nom de « dimanche des Palmes » dans le Sud de la France.

Origines bibliques

Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem[1]. Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot « Hosanna » évoquent la fête des récoltes, Souccot, mentionnée dans le Lévitique[2].

Les quatre Évangiles canoniques (Mt 21,1 - 9, Mc 11,1 - 10, Lc 19, 28 - 40, Jean 12, 12 - 15) racontent que, peu avant la fête de la Pâque juive, Jésus décide de faire une entrée solennelle à Jérusalem. Il organise son arrivée en envoyant deux disciples chercher à Bethphagé un ânon (en Matthieu, Jésus précise que l'ânon se trouve avec sa mère l'ânesse, détail qui ne figure pas en Marc et en Luc). Il entre à Jérusalem sur cette monture et se manifeste publiquement comme le messie que les Juifs attendaient. C'est une monture modeste, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie (9:8-11), pour montrer le caractère humble et pacifique de son règne.

Une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la Pâque l'accueille en déposant des vêtements sur son chemin et « en agitant des branches coupées aux arbres », ou rameaux (2 Rois 9:12-13)[3].

Célébration

Dès le IXe siècle, l'Église accomplit dans son rituel du jour la bénédiction des rameaux et la procession des fidèles, issue de la liturgie de Jérusalem. Les rameaux verdoyants, signes de vitalité, sont déposés sur les tombes au cimetière ou accrochés aux crucifix dans les maisons. L'hymne Gloria, laus et honor est chanté pendant la procession des rameaux. La tradition chrétienne aujourd'hui veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons.

Dans les Églises réformées, le dimanche des Rameaux est lié à la confirmation des catéchumènes.

Dans le rite romain du catholicisme, la célébration commence à l'extérieur de l’église avec la bénédiction des rameaux puis la lecture par le prêtre ou le diacre du récit de l'entrée à Jérusalem. La foule entre ensuite dans l'église pour la célébration de la Passion du Christ. Le dimanche des Rameaux se situe sept jours avant le dimanche de Pâques et 39 jours après le mercredi des Cendres. Comme la date du dimanche des Rameaux est déterminée par celle de Pâques, la date la plus proche possible du dimanche des Rameaux est le 15 mars, la dernière possible est le 18 avril.

C'est l'une des Douze Grandes Fêtes du christianisme orthodoxe. Contrairement au rite latin, le rite byzantin considère séparément la Sainte Quarantaine et la Semaine sainte. Au milieu de ces deux périodes, l'une de quarante jours, l'autre de six jours, nombres symboliques dans l'univers chrétien, se trouvent deux jours à part, qui font office de transition : le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux. Ces deux jours, qui ont le même apolytikon, sont unis par leur hymnographie, qui fait sans cesse rappel de l'un et de l'autre de ces événements. L'épisode de l'entrée dans Jérusalem est la conséquence de la résurrection de Lazare opérée la veille par le Christ : la tradition byzantine y voit la préfiguration de la résurrection et du triomphe du Christ.

Un office de vigiles, habituel pour un dimanche, est célébré à cette occasion, durant lequel les rameaux sont bénis par le prêtre. Avec la Pentecôte, le dimanche des Rameaux est le seul dimanche de l'année où l'on ne commémore pas la Résurrection. Les rameaux sont rapportés le lendemain à la liturgie, qui a ses antiennes propres. Le typikon permet la consommation de poisson ce jour.

Le dimanche des Rameaux est le seul jour de l'année qui possède deux offices de vêpres : le dimanche au soir, on célèbre encore l'entrée du Seigneur dans la ville sainte.

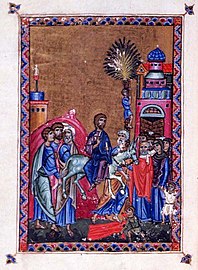

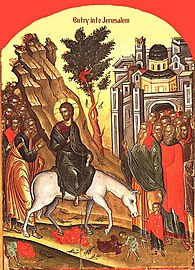

Représentation artistique

L'entrée de Jésus à Jérusalem est déjà présente dans l'iconographie du christianisme primitif. L’entrée à Jérusalem s'inspire du retour à Rome d’un empereur victorieux et se réfère souvent au thème de la Jérusalem céleste : les artistes représentent une procession triomphale sur le péché et la mort, comme en témoigne le Sarcophage de Junius Bassus (359).

Dans les traditions byzantines, Jésus est assis sur le côté sur l’âne, selon la coutume orientale. Accompagné des disciples qui marchent à ses côtés, il se dirige vers la porte de Jérusalem. Dans les représentations occidentales, en revanche, Jésus se tient à califourchon sur l'âne.

Constantinople, ivoire du Xe siècle

Psautier de la reine Mélisande, v. 1140

Mosaïque de la Chapelle palatine de Palerme, v. 1150

Vitrail de la cathédrale Notre-Dame de Laon, v. 1215

Fra Angelico, Armadio degli Argenti, v. 1450

Traditions populaires

Plantes utilisées

Aujourd'hui on utilise généralement du buis mais dans les pays qui en disposent, on utilise des rames de palmiers d'où le mot « rameaux ».

- Dans le Sud de l'Europe, on utilise encore des rameaux de palmier, de même que dans certains pays d'Afrique subsaharienne notamment la Côte d'Ivoire

- En France, généralement du buis, parfois du laurier ou du fragon, en Provence de l'olivier. À Limoges, les rameaux sont décorés de meringues, destinées à faire patienter les petits enfants pendant la messe, plus longue qu'à l'habitude.En Charentes, il était d'usage d'accrocher au rameau des cornuelles, sorte de gâteaux triangulaires percés dun trou avant de les faire bénir à la messe.

- En Italie, on utilise des branches d'olivier ou parfois de palmier

- En Espagne, outre le palmier, on utilise des branchettes d'olivier

- En Belgique, du buis

- En Alsace et en Allemagne, du buis mélangé de Katzenpfötchen, i.e. de tiges de bois portant des chatons (petites sphères duveteuses), souvent du saule

- Aux Antilles, des feuilles de Cycas revoluta, appelées "petit rameau"

- En Grande-Bretagne, du saule marsault

- Aux Pays-Bas, du buis. Les enfants en confectionnent aussi une croix des rameaux.

- En Pologne, des branchettes de buis

- En Russie, des branchettes de saule

- En Turquie et au Moyen-Orient, des branches d'olivier

- En Arménie, des couronnes sont faites de branchettes de saule pleureur

- Dans d'autres pays sont utilisés de l'if ou du sapin.

- En Corse et à Nice on utilise encore des palmes tressées. Ces feuilles de palmes sont de couleur jaune très clair, car pendant plusieurs mois avant la fête des Rameaux on attache en faisceau le cœur des branches sommitales du palmier, de façon que ces branches, protégées du soleil, ne deviennent pas vertes en synthétisant de la chlorophylle. Cette couleur très claire est le symbole de la pureté, car, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, le sol jonché de palmes ne devait pas être impur sous les sabots de l'âne qui portait le Christ. À propos de l'âne, il porte souvent sur son échine une croix sombre formée par sa petite crinière et une ligne de poils courts perpendiculaires à cette crinière. On dit en Corse que l'âne a cette croix depuis qu'il a été sanctifié en servant de monture au futur crucifié. En plus des rameaux de palmes, on porte aussi en Corse des rameaux d'olivier, signe de paix et d'abondance. Aussi, avec un seul brin de palme on peut faire : une petite croix, appelée « crucetta », ou des petits clochers appelés « campanile ». On peut aussi faire avec 4, 6, 8, 10, voire 12 brins de palmes des étoiles appelés « stelluretta » qui seront fixées à tous les crucifix. On les place ensuite dans les maisons ou encore aux rétroviseurs des voitures.

- En Bulgarie, des branches de saule pleureur.

En règle générale, les rameaux sont conservés durant toute l'année après leur bénédiction le dimanche des Rameaux et sont ramenés le mercredi des Cendres du carême suivant (pour justement être transformés en cendres imposées durant la messe sur le front des fidèles).

Notes et références

- Jean 12:12-13 : « La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »

- Dimanche des Rameaux.

- « Ainsi parle le Seigneur : par cette onction, je te sacre roi d'Israël. Aussitôt, tous prirent leurs vêtements et les étendirent sous ses pieds, en haut des marches. Ils sonnèrent du cor et crièrent : "Jéhu est roi !" »

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Sources bibliques sur lexilogos.com.

- Le Dimanche des rameaux sur eglise.catholique.fr.

À propos de la page

Le contenu présenté de l'article Wikipédia a été extrait en 2023-04-18 sur la base de https://fr.wikipedia.org/?curid=248239