Perseiden

| Perseiden[1] | |

|---|---|

| Aktivitätszeitraum | 17. Juli – 24. August |

| Aktivitätsmaximum | 13. August |

| Radiantenposition des Aktivitätsmaximums |

RA: 3h 12m DE: +58° |

| ZHR | 100 |

| Populationsindex r | 2,2 |

| geozentrische Geschwindigkeit | 59 km/s |

| |

| |

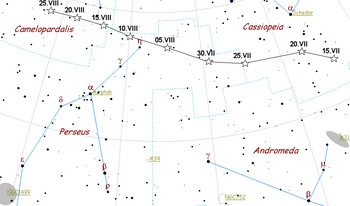

Die Perseiden [pɛɐ̯zeˈʔiːdn̩] (volkstümlich Laurentiustränen, Tränen des Laurentius) sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom, der in den Tagen um den 12. August ein deutliches Maximum an Sternschnuppen aufweist. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit und können als sogenannte Feuerkugeln sogar die Helligkeit der Venus erreichen. Der Radiant, der scheinbare Ursprung dieses Stroms, liegt im namensgebenden Sternbild Perseus, nahe der Grenze zur Kassiopeia.

Geschichte

Die erste überlieferte Beobachtung der Perseiden fand vor etwa zwei Jahrtausenden um 36 v. Chr. in China statt. Danach gab es Berichte aus Japan und Korea. Die erste Beobachtung in Europa wurde im Jahr 811 bekannt. Von 1762 stammt die erste bekannte schriftliche Überlieferung aus dem Buch Introduction a la Philosophie naturelle vom niederländischen Naturforscher Pieter van Musschenbroeck, dass die erhöhte August-Meteoritenaktivität ein jährlich wiederkehrendes Ereignis ist. Er beschreibt, dass nach der Sommerhitze fallende Sterne in Belgien und den niederländischen Städten Leiden und Utrecht zu sehen sind. Im Jahr 1792 gibt es in der Pennsylvania-Zeitung National Gazette einen Artikel zu einer erhöhten Meteoritenaktivität am 15. August. Wortwörtlich heißt es: „in the month of August there are more meteors to be observed in the atmosphere, than at any other period of the year….“ Der englische Naturforscher Thomas Forster schreibt in seinem Buch The Pocket Encyclopedia of Natural Phenomena für den 10. August des Jahres 1827: „Falling Stars and Meteors abound about this time of year.“[2][3] Im Jahr 1835 verfasste der belgische Astronom und Statistiker Adolphe Quetelet einen schriftlichen Bericht über einen Meteoritenschauer im Sternbild Perseus. Er war damit der erste Astronom, der den Radianten des August-Meteoritenschauers mit dem Sternbild Perseus in Verbindung gebracht hat.[4][5]

Da das Erscheinen der Perseiden mit dem Fest des Märtyrers Laurentius am 10. August zusammenfällt, der im Jahre 258 das Martyrium auf einem glühenden Rost erlitt, werden sie im Volksmund auch Laurentiustränen oder Tränen des Laurentius genannt.[6][7]

Im 19. Jahrhundert dürfte das Maximum der Perseiden 1–2 Tage früher als heute gewesen sein: bei Eduard Heis 1839–49 am 11. August, bei Wilhelm Meyer um den 10. August.[8]

Ursprung und Auftreten

Die Perseiden bestehen aus den Auflösungsprodukten des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn immer um den 12. August die Staubspur, die dieser Komet im All hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre und bringen die Luftmoleküle zum Leuchten. Die Sternschnuppe ist daher nicht das verglühende Staubkorn selbst, sondern wird durch das Rekombinationsleuchten der ionisierten Luft sichtbar.

Der gesamte Aktivitätszeitraum der Perseiden erstreckt sich vom 17. Juli bis zum 24. August. Die Zahl der Meteore wird immer dann größer, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn dem Kometen besonders nahekommt, wie es 1992 der Fall war. In den Jahren 1991 bis 1993 konnten Raten von über 350 Meteoren pro Stunde unter Idealbedingungen (ZHR) registriert werden.[9]

Sichtbarkeit

In dicht besiedelten Gebieten mittlerer Breiten liegt die maximale Fallrate wegen des aufgehellten Himmels bei nur 20 bis 40 Perseiden pro Stunde (Grenzhelligkeit ~4 mag). Die in Medien oft genannte ZHR von 100 bis 120 wird in Mitteleuropa aus mehreren Gründen praktisch nie erreicht:

- Eine ZHR von 100–120 gilt nur am Tage des Maximums (12. bis 13. August), aber

- nur für beste atmosphärische Bedingungen (ohne Mond- und Streulicht) mit einer Sichtbarkeit von Sternen 6. bis 7. Größe, die es allenfalls im Hochgebirge und trockenen Wüstengegenden gibt.

- Das Sternbild Perseus, aus dem die Meteore scheinbar herkommen, kulminiert zur Zeit des Maximums erst zwischen 6 und 7 Uhr Sommerzeit (MESZ). Es steht dann zwar fast im Zenit, doch beginnt es schon um 3 bis 4 Uhr hell zu werden (allerdings gilt dies für alle Orte, in denen Perseus zenitnah stehen kann, da der Winkelabstand zwischen Perseus und Sonne Anfang August nur 80° beträgt).

Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen etwa 2 und 4 Uhr, wenn Kassiopeia fast im Zenit steht und Perseus im Osten rund 20° tiefer. In dieser Zeitspanne sind die meisten Perseiden zu sehen, weil ihr Radiant am Sternhimmel in Bewegungsrichtung der Erde liegt (sie also direkt in den Perseidenschwarm läuft). Auch in den Tagen davor und danach sind nach Mitternacht meist 10–30 Perseiden pro Stunde zu sehen.[10]

Die Perseiden gehören zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen und haben in der Geschichte einige Ausnahmeereignisse hervorgebracht. Wie bei jedem anderen Meteorstrom auch, sollte man zum Beobachten der Perseiden eine möglichst dunkle Umgebung aufsuchen und nicht direkt zum Perseus schauen. Stattdessen sollte die Blickrichtung 20 bis 40° abseits des Radianten liegen, um auch seitlich die langen, rasch verlaufenden Spuren sehen zu können. Mit zunehmender Nähe zum Radianten werden die Leuchtspuren immer kürzer und heller, weshalb sie auch Laurentiustränen heißen (Gedenktag am 10. August).[11]

2018 wurde das Maximum in der Nacht zum 13. August erreicht.[12] Die beste Beobachtungszeit ist immer in der zweiten Nachthälfte.

In manchen Jahren ist die Teilchenwolke dort, wo die Erde die Kometenbahn kreuzt, dichter als sonst. Dies war z. B. am späten Abend des 12. August 2018 der Fall, wo auch in Mitteleuropa stündliche Fallraten bis zu 100 Meteoren auftraten.

Historische Entwicklung

| Jahr | Aktivitätszeitraum | Zeitraum des Maximums (Rate) | Bemerkung |

|---|---|---|---|

| 2023 | 17. Juli – 24. August | 13. August[13] (ZHRmax 68) | drei Maxima[14] |

| 2022 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[15] (ZHRmax 51) | Vollmond am 12. August |

| 2021 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[16] (ZHRmax 71) | Meteorausbruch am 14. August: ZHR ca. 200[17] |

| 2020 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[18] (ZHRmax 88) | |

| 2019 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[19] (ZHRmax 71) | Vollmond am 15. August |

| 2018 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[20] (ZHRmax 81) | Neumond am 11. August |

| 2017 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[21] (ZHRmax 78) | |

| 2016 | 17. Juli – 24. August | 11./12. August[22] (ZHRmax 180) | |

| 2015 | 17. Juli – 24. August | 12./13. August[23] (ZHRmax 107) | Neumond am 14. August |

| 2014 | 17. Juli – 24. August | 13. August (ZHRmax 92)[24] | Vollmond am 10. August |

| 2013 | 17. Juli – 24. August | 12. August (ZHRmax 148)[25] | |

| 2012 | 17. Juli – 24. August | 12. August (ZHRmax 153)[26] | |

| 2011 | 17. Juli – 24. August | 12. August (ZHRmax 91)[27] | Vollmond am 13. August[28] |

| 2010 | 23. Juli – 24. August | 12. August (ZHRmax 142)[29] | |

| 2009 | 14. Juli – 24. August | 13. August (ZHRmax 173) | das erwartete Maximum war 173[30], jedoch Sichtbarkeit gemindert durch den zunehmenden Mond |

| 2008 | 25. Juli – 24. August[31] | 13. August (ZHRmax 116)[31] | |

| 2007 | 19. Juli – 25. August[32] | 13. August (ZHRmax 93)[32] | |

| 2006 | 12. August (ZHRmax 90)[33] | ||

| 2005 | 12. August (ZHRmax 102)[34] | ||

| 2004 | 12. August (ZHRmax 247)[35] | ||

| 1994 | (ZHRmax >200)[5] | ||

| 1993 | (ZHRmax 200–500)[5] | ||

| 1992 | Ausbruch am 11. August[36] | Vollmond am 13. August[36] | |

| 1864 | (ZHRmax >100)[5] | ||

| 1863 | (ZHRmax 109–215)[5] | ||

| 1861 | (ZHRmax 78–102)[5] | ||

| 1858 | (ZHRmax 37–88)[5] | ||

| 1839 | (ZHRmax 165)[5] | ||

| 1792 | 15. August[37][38] |

Aufnahmen

-

Perseiden-Meteor aus dem Jahr 2009. Erkennbar die auffallende, typische Grünfärbung.

-

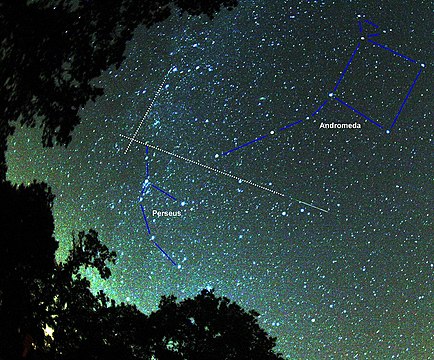

Der Radiant liegt im Schnittpunkt der weißen Linien.

-

Perseiden-Meteor aus dem Jahr 2012

-

Perseiden-Meteor im Jahr 2015 (Bahnspur etwas abweichend)

-

Die grüne Leuchtspur eines Perseiden-Meteors aus dem Jahr 2012

-

Ein Meteor der Perseiden in Echtzeit. Das grünliche Rekombinationsleuchten des Schweifs in der Mesosphäre ist zirka 0,7 Sekunden lang sichtbar.

Variante der Aufnahme in zehnfacher Zeitlupe. -

Video von zwei Meteoren der Perseiden und einem durchlaufenden Satelliten im Sternbild Schwan, aufgenommen im internationalen Sternenpark Westhavelland am 12. August 2020

-

Aufnahme aus dem Weltraum von der Internationalen Raumstation im August 2011

-

Perseiden-Meteor, aufgenommen am 3. August 2022 über der Stadt Grünberg in Hessen bei sehr guten Sichtbedingungen

Siehe auch

- Ausgasen

- Aquariiden/Aquariden

- Geminiden

- Meteorit

Literatur

- Eva Ahnert-Rohlfs: Zur Struktur der Entstehung des Perseidenstroms (= Veröffentlichung der Sternwarte Sonneberg. Band 2, Heft 1). Akademie-Verlag, Berlin 1952, DNB 450034607 S. 5–38.

Weblinks

- Coming Perseid Meteor Storms (Memento vom 6. Februar 2015 im Internet Archive)

- Allgemeine Informationen, Geschichte und Links

- Gesellschaft für astronomische Bildung Landesverband Sachsen-Anhalt: Beobachtungstipps und allgemeine Informationen

- Karte mit Radiantenpositionen

- Animation: Perseïden-Meteorstrom. Weltraumbild des Tages vom 8. August 2018

Einzelnachweise

- ↑ IMO Meteor Shower Calendar 2022, abgerufen am 4. Juli 2022

- ↑ The Perseids are Coming!

- ↑ Feuerwerk am Nachthimmel – Tagesspiegel vom 10. August 2010

- ↑ Dr. Bill Cooke, Danielle Moser, Rhiannon Blaauw: NASA Chat: Stay ‘Up All Night’ to Watch the Perseids! NASA, 11. August 2012, S. 55, abgerufen am 16. August 2013.

- ↑ a b c d e f g h https://web.archive.org/web/20100103080231/http://meteorshowersonline.com:80/perseids.html

- ↑ Der Laurentiustrom, in: Vossische Zeitung, 8. August 1902.

- ↑ Sternschnuppenfälle (linke Spalte) mit dem namensgebenden Hinweis auf Laurentius, Berliner Tageblatt, 9. August 1905.

- ↑ Wilhelm Mayer: Kometen und Meteore (Kosmos/Franckh ~1900), S. 61f.

- ↑ Die Perseiden, abgerufen am 13. März 2015.

- ↑ Die Perseiden – Die Tränen des Laurentius: Sichtbarkeit, WAA Astropraxis online (mit Himmelskarten)

- ↑ Visuelle Meteorbeobachtung – Vorbereitung (Memento vom 12. August 2014 im Internet Archive), International Meteor Organization

- ↑ Die Nacht der Sternschnuppen

- ↑ Perseids 2023 campaign. Abgerufen am 16. August 2023.

- ↑ Unusual Perseid activity in 2023. Abgerufen am 16. September 2023.

- ↑ Perseids 2022 campaign. Abgerufen am 26. September 2022.

- ↑ Perseids 2021 campaign. Abgerufen am 20. August 2022.

- ↑ Strong outburst Perseids on August 14, 2021 ~ 06-09 UT. Abgerufen am 15. August 2021.

- ↑ Perseids 2020 campaign. Abgerufen am 11. September 2020.

- ↑ Perseids 2019 campaign. Abgerufen am 16. April 2020.

- ↑ Perseids 2018 campaign. Abgerufen am 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2017 campaign. Abgerufen am 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2016 campaign. Abgerufen am 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2015 campaign. Imo.net, abgerufen am 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2014 campaign. Imo.net, 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2013 campaign. Imo.net, 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2012 campaign. Imo.net, 14. August 2019.

- ↑ Perseids 2011 campaign. Imo.net, 14. August 2019.

- ↑ How to See the Best Meteor Showers of the Year: Tools, Tips and 'Save the Dates’. nasa.gov, archiviert vom am 21. Juli 2012; abgerufen am 16. November 2010.

- ↑ How to See the Best Meteor Showers of the Year: Tools, Tips and 'Save the Dates’. nasa.gov, archiviert vom am 21. Juli 2012; abgerufen am 12. August 2010.

- ↑ Perseids 2009: visual data quicklook. Imo.net, 26. April 2010, archiviert vom am 16. Oktober 2016; abgerufen am 11. August 2009.

- ↑ a b Perseids 2008: visual data quicklook. Imo.net, 6. Juni 2009, archiviert vom am 24. Oktober 2016; abgerufen am 11. August 2009.

- ↑ a b Perseids 2007: first results. (Memento vom 27. September 2011 im Internet Archive) imo.net

- ↑ Perseids 2006 campaign. Abgerufen am 13. August 2017.

- ↑ Perseids 2005 campaign. Abgerufen am 13. August 2017.

- ↑ Perseids 2004 campaign. (Nicht mehr online verfügbar.) Ehemals im ; abgerufen am 13. August 2017. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven.) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ a b Brown: The Perseids 1992. New outburst announces return of P/Swift-Tuttle. In: WGN, The Journal Of IMO. bibcode:1992JIMO...20..192B.

- ↑ The Perseids are Coming!

- ↑ Feuerwerk am Nachthimmel – Tagesspiegel vom 10. August 2010

Über die Seite

Der präsentierte Inhalt des Wikipedia-Artikels wurde im 2023-09-17 basierend auf extrahiert https://de.wikipedia.org/?curid=50275