Flughafen Berlin Brandenburg

| Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ | |

|---|---|

| |

| Kenndaten | |

| ICAO-Code | EDDB |

| IATA-Code | BER |

| Koordinaten | |

| Höhe über MSL | 47.5 m (156 ft) |

| Verkehrsanbindung | |

| Entfernung vom Stadtzentrum | 24 km südlich von Berlin (Rathaus)[Anm. 1] |

| Straße | |

| Bahn | Fernverkehr Regionalverkehr: FEX, RE 7, RB 14, RB 22 |

| Nahverkehr | S-Bahn: S9, S45 Bus: BSV, X7, X71, 163, 164, 171, 263, 734, 735, 736, 738, 741, 742, 744, N7, N7X, N60 |

| Basisdaten | |

| Eröffnung | 31. Oktober 2020 (Terminal 1) 4. November 2020 (rechtlich)[1] |

| Betreiber | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |

| Fläche | 1470 ha |

| Terminals | 3 (T1, T2, T5) |

| Kapazität (PAX pro Jahr) |

46 Mio. (Gesamt)[2] 28 Mio. (Terminal 1)[3] 6 Mio. (Terminal 2)[3] 12 Mio. (Terminal 5) |

| Start- und Landebahnen | |

| Nord (07L/25R) | 3600 m × 45 m Asphalt |

| Süd (07R/25L) | 4000 m × 60 m Beton |

| Webseite | |

| ber.berlin-airport.de | |

Der Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (IATA: BER, ICAO: EDDB; englisch Berlin Brandenburg Airport) ist ein internationaler Verkehrsflughafen in Schönefeld, südlich der Stadtgrenze Berlins.

Zum Eröffnungszeitpunkt hat der Flughafen eine theoretische Gesamtkapazität von 46 Millionen Passagieren pro Jahr.[2] Davon entfallen 28 Millionen auf das Terminal 1,[2] 6 Millionen auf das fertiggestellte, aber noch nicht eröffnete Terminal 2 sowie weitere 12 Millionen auf das Terminal 5, dem Abfertigungsgebäude des vorherigen Flughafens Schönefeld.[2] Bis 2035 sind Erweiterungsbauten geplant, um jährlich 58 Millionen Passagiere abfertigen zu können.[4]

Der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg, der am 5. September 2006 begann, war eines der größten Bauprojekte Deutschlands.[5][6] Der Start des Flugbetriebs war anfangs für November 2011 geplant.[6] Aufgrund fehlerhafter Bauplanung, mangelnder Bauaufsicht und umfangreicher technischer Mängel wurde der Eröffnungstermin insgesamt sieben Mal verschoben. Durch die Fehlplanungen und die explodierenden Kosten, zuletzt auf über sieben Milliarden Euro veranschlagt, wurde dieses Bauprojekt zum Sinnbild eines außer Kontrolle geratenen staatlichen Großprojektes. Im Oktober 2020 konnte der Flughafen dann nach 14-jähriger Bauzeit aber schließlich eröffnet werden.[1]

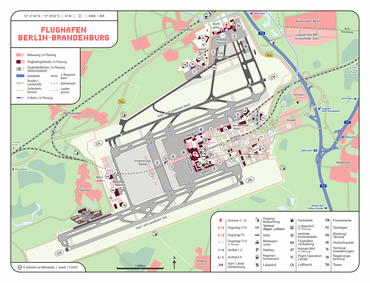

Flughafenanlagen

Im Verlauf des Flughafenbaus wurden insgesamt 2,4 Millionen Tonnen Zuschlagstoffe zu 3,4 Millionen Tonnen Beton verarbeitet und verbaut. Das Straßennetz auf dem Flughafen beträgt rund 20 Kilometer. In die Hochbauten wurden 33.000 m² Glasflächen eingesetzt.[7]

Start- und Landebahnen

Der Flughafen Berlin Brandenburg verfügt über zwei parallele Start- und Landebahnen, 07R/25L und 07L/25R. Der Abstand zwischen den Start- und Landebahnen beträgt 1900 m, der Versatz 1250 m. Damit können beide Start- und Landebahnen ohne Beeinträchtigungen durch Wirbelschleppen unabhängig voneinander betrieben werden. Alle Rollwege, Vorfelder und Start- und Landebahnen belegen eine Fläche von annähernd 1,7 km².[8]

Die ehemalige nördliche Start- und Landebahn des Flughafens Schönefeld wurde im Dezember 2007 geschlossen, damit ein fehlendes 650 m langes Teilstück der Bundesautobahn 113 errichtet werden konnte.[9] Als neue Nordbahn wurde die bisherige Südbahn 07/25 des Flughafens Schönefeld adaptiert und umbenannt: Sie wurde von 3000 auf 3600 m entsprechend den ICAO-Standards verlängert.[10] Die Umbenennung erfolgte am 3. Mai 2012, nachdem die Bahn am 23. April 2012 genehmigungsrechtlich auf 3600 Meter verlängert worden war.

Im Mai 2011 wurde die neue Südbahn 07R/25L fertiggestellt. Im Oktober 2011 wurde mit den Markierungen der Flächen und Bahnen begonnen.[11] Die neue Südbahn wurde am AIRAC-Termin 31. Mai 2012 im Luftfahrthandbuch (AIP) implementiert,[12] allerdings zunächst per NOTAM[13] geschlossen. Am 29. Juni 2012 wurden die Rollbahnen der neuen BER-Betriebsflächen für den Verkehr des Flughafens Berlin-Schönefeld freigegeben. Bis zur Eröffnung sollten sukzessive weitere Flächen in Betrieb gehen.[14]

Der Termin zur vorübergehenden Schließung der jetzigen nördlichen Start-/Landebahn 07L/25R und der in der Folgezeit ausschließlichen Abwicklung des Betriebs über die neue Südbahn 07R/25L war der 2. Mai 2015.[15] Die Arbeiten zur Sanierung der Nordbahn begannen am 6. Mai 2015.[16] Seit 2016 ist sie wieder in Betrieb. Bis zum 30. September 2014 wurden nur 3000 von etwa 4000 Schallschutzmaßnahmen bewilligt. Dieser Termin war seinerzeit noch Fristende, da ein halbes Jahr Vorlauf bis zum ersten Flug vorgeschrieben war.[17]

Flugsicherung

Die Deutsche Flugsicherung hat eine neue Tower-Niederlassung innerhalb des Sicherheitsbereichs des Flughafens errichten lassen. Der neue Kontrollturm wurde in seiner puristischen Bauart den technischen Gegebenheiten und Anforderungen des Flughafens angepasst. Die neuentwickelte elliptische Towerkanzel mit vier Tragstützen bietet Platz für elf Mitarbeiter und ist mit 72 m der dritthöchste Tower (nach dem des Flughafens Düsseldorf und des Flughafens München) in Deutschland. Die Kosten betrugen rund 35 Millionen Euro.

Daneben bietet der Komplex Räume für die Niederlassungsverwaltung, Aufenthaltsräume, einen Ruheraum mit zwei Betten, Umkleidemöglichkeiten mit Dusche, Briefing- und Konferenzräume und einen Fitnessraum für die Mitarbeiter. Deutschlandweit erstmals betreibt die DFS hier auch die Vorfeldkontrolle, die ebenfalls in der Towerkanzel untergebracht ist. Um etwaige weitere Ausbaustufen des Flughafens mit den Räumlichkeiten des Towers bewältigen zu können, sind vorsorglich schon weitere Kontrollräume unterhalb der Towerkanzel errichtet worden. Anfang März 2012 begann der Probebetrieb auf dem neuen Tower. In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2012 wurde der neue Tower in Betrieb genommen, der bis zur Eröffnung des BER von dort den Verkehr des Flughafens Berlin-Schönefeld kontrollierte.[18]

Terminal 1

Die Terminalanlagen und die Flugsteige befinden sich in der Mitte zwischen beiden Start- und Landebahnen. Das Hauptgebäude ist 220 m breit, 180 m lang und 32 m hoch, seine Bruttogrundfläche beträgt 220.000 m².[19] Der Zentralbau wird bei der in Aussicht genommenen Fertigstellung eine Kapazität von 27 bis 30 Millionen Passagieren im Jahr haben. Es werden im Endzustand 150.000 m³ Beton und 28.000 Tonnen Stahl verbaut sein.[20] Der Terminal wird nach Forderung der ICAO-Standards mit Glas verkleidet, das keine Radarreflexionen hervorruft. Erwartet werden anfangs etwa 25 Millionen Passagiere im Jahr.

Der U-förmige Terminalkomplex in der Art eines Midfield Terminals umfasst den 715 m langen, dem Terminal vorgelagerten Hauptpier (an Vorfeld B) mit 16 Parkpositionen für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, bzw. acht für Großraumflugzeuge. Der Hauptpier verfügt über 16 Fluggastbrücken, von denen eine eingeschossig und 15 zweigeschossig sind (eine von diesen ist speziell für die Abfertigung des Airbus A380 vergrößert). Der Südpier an Vorfeld C ist 350 m lang und mit neun eingeschossigen Fluggastbrücken ausgestattet.

Der ebenso lange Nordpier (an Vorfeld A) verfügt über weniger Ausstattung als der Rest des Terminals und keine Fluggastbrücken, um den Anforderungen nach höherer Kosteneffizienz der dort platzierten Billigfluggesellschaften Rechnung zu tragen. Am Nordpier werden künftig unter anderem easyJet und Eurowings abgefertigt.[21] Der davor errichtete Terminal 2 ist für den Betrieb der Billigfluggesellschaften optimiert, mit automatisierter Gepäckaufgabe und vom Hauptterminal unabhängiger Gepäcksortierung, die nicht für das Durchchecken von Anschlussflügen gedacht ist, die es bei den Punkt-zu-Punkt-Verbindungen dieser Fluggesellschaften auch nicht gibt.[22]

Nord- und Südpier waren in den ursprünglichen Planungen nicht vorgesehen, aber durch das stärker als erwartet wachsende Passagieraufkommen notwendig geworden. So können in der jetzigen Konfiguration fünf Millionen Passagiere mehr abgefertigt werden.[23] Aus diesem Grunde ist auch das Abfertigungsgebäude des Flughafens Berlin-Schönefeld als Terminal 5[22] (vormals: Abfertigungsterminal Nord) in den neuen Flughafen integriert worden. Zusätzlich sind die Vorfeldflächen für die Abfertigung des Airbus A380 vorbereitet (Flugsteige A17/C17). Die Mehrkosten für die Kapazitätserweiterung liegen bei 160 Millionen Euro.[24] Ausgestattet wird der Terminal zunächst mit acht Check-in-Inseln, bestehend aus insgesamt 94 Check-in-Schaltern und rund 120 Check-in-Automaten.[25] Die Flächenzumessung ist so berechnet, dass 6500 Passagiere pro Stunde ohne Bedrängnis und größere Schlangenbildung abgefertigt werden können.[26] Nach Aussage der Betreiber der Berliner Flughäfen ist der Flughafen so zukunftsfest geplant, dass das prognostizierte Passagieraufkommen über Jahrzehnte bewältigt werden kann.

Der Abflugbereich des Hauptgebäudes ist in sechs Bereiche eingeteilt:

- A 01–25, bzw. B 01–25 (Hauptpier, Ebene 1 – Schengen),

- C 01–19, bzw. D 01–17 (Hauptpier, Ebene 2 – Non-Schengen) sowie

- A 30–38 (Südpier) und B 30–45 (Nordpier; auch Terminal 2).

Das Terminal 1 kann auf Bedarf mit zwei Satelliten in westliche Richtung erweitert werden. Diese zukünftigen Ausbaumodule wurden bei der Nummerierung und dem Leitsystem bereits berücksichtigt. So wird das erste Modul die Abflugbereiche E (Süd) und F (Nord) sowie das zweite Modul die Abflugbereiche G (Süd) und H (Nord) umfassen.[27]

Für Reisende und Flughafenbedienstete befinden sich auf der Ebene 2 im Terminal in zwei Räumen eine Kapelle und ein Raum der Stille. Den Gestaltungswettbewerb hatte das Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner (gmp) gewonnen. Die schwarz-weißen Querstreifen spielen mit Lichtverhältnissen, die Kapelle wird mit einem schlichten Altar ohne Kreuzeszeichen ausgestattet. Die Räumlichkeiten dienen als gleichberechtigte Rückzugsorte für Menschen aus verschiedensten Kulturen und Religionen. Diese Einrichtungen sowie ein gemeinsam mit dem Sozialdienst des Flughafens genutzter Schalter werden von der ökumenischen Flughafenseelsorge betreut.[28]

Die Inbetriebnahme des Terminals 1 erfolgte am 31. Oktober 2020.[29]

Terminal 2

Zur Erhöhung der Flughafenkapazität wurde südlich des Terminals 1-Nordpiers der Terminal 2 mit 240 m Länge, 40 m Breite und 15 m Höhe errichtet. Diese Ergänzung besitzt zwölf Check-in-Schalter im Erdgeschoss, acht Sicherheitslinien im Obergeschoss und hat eine direkte Verbindung zum Nordpier des Terminals 1.[22] Da der Terminal 2 damit über keine eigenen Gates verfügt, sondern ausschließlich als Direktzugang zu den Gates B30–B45 dient, kann er zusammen mit der einfacheren Ausstattung als Low-Cost-Terminal bezeichnet werden. Mit Inbetriebnahme soll der Terminal 2 die Kapazität des Flughafens um sechs Millionen Passagiere pro Jahr erweitern.[30] Der Bau des Terminals 2 wurde im Sommer 2017 beschlossen und im Sommer 2020 abgeschlossen. Seine Inbetriebnahme soll wegen des allgemein geringen Flugverkehrsaufkommens im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu jener Zeit allerdings erst im Jahre 2021 erfolgen.[22][31]

Terminal 3/4 (in Planung)

Die geplanten Erweiterungsbauten sollen die Passagierabfertigungsanlagen nochmals nach Osten erweitern – im Norden (Terminal 3) mit Verbindung zum Nordpier von Terminal 1/2 und im Süden (Terminal 4) mit Verbindung zum Südpier von Terminal 1. In einer ersten Ausbauphase bis zum Ende der 2020er Jahre soll der Terminal 3 die Passagierkapazität um 15 Millionen Passagiere erweitern. Der Bau des Terminals 4 ist noch nicht terminiert, kann die Kapazitäten aber um weitere sechs Millionen Passagiere erhöhen.[30]

Terminal 5

Der Passagierterminal des ehemaligen Flughafens Schönefeld ist unter der Bezeichnung Terminal 5 seit dem 25. Oktober 2020 Teil des BER. Dort werden ausschließlich Low-Cost-Fluggesellschaften abgefertigt. Das Corporate Design der Flughafengesellschaft, mit Beschilderung und allgemeinem Erscheinungsbild, fand sich dort bereits zuvor schon in gleicher Weise wieder. Die Nutzung dieses Terminals ist nur vorübergehend bis zur Inbetriebnahme des Terminals 3 vorgesehen und soll die Gesamtkapazität des Flughafens in dieser Zeit um jährliche acht bis zehn Millionen Flugreisende erweitern.[30] Ein Transfer zwischen Terminal 5 und Terminal 1 ist nur landseitig möglich mittels S-Bahn, Bus und Taxi, nicht jedoch luftseitig innerhalb des Luftsicherheitsbereiches.

Aufgrund rückläufiger Passagierzahlen wurde Terminal 5 am 23. Februar 2021 vorübergehend für ein Jahr geschlossen.[32][33] Nach erneuter Bedarfsprüfung Ende des Jahres 2021 wird Terminal 5 entweder wieder eröffnet oder endgültig geschlossen.[34]

Bodenabfertigung

Zum Einchecken stehen Check-in-Inseln mit 118 Schaltern zur Verfügung. Check-in und Boarding werden unter anderem von WISAG Transport Services, AeroGround Berlin, GSRM, Swissport, ICTS und BAS durchgeführt.[35] Die Personen- und Gepäckkontrollen sollen von Securitas Deutschland durchgeführt werden. Dafür stehen 36 Sicherheitsschleusen mit Flüssigkeitsscannern zur Verfügung. Die Bodenabfertigung wird durch WISAG, AeroGround Berlin sowie Swissport, das Catering von LSG Sky Chefs durchgeführt. Die Versorgung mit Kraftstoff erfolgt durch Shell und Total. Weitere Bodendienste wie zum Beispiel Reinigung und der Vor-Ort-Passagiertransport werden durch WISAG, AeroGround Berlin, Sasse, Klüh und anderen Dienstleistern erfolgen.

Militärischer Teil

Die Flugbereitschaft des deutschen Verteidigungsministeriums, die sich bisher am Flughafen Tegel befand, wird im Norden in der Nähe des alten Flughafens Schönefeld (Vorfeld 2) über eine Fläche von 16 Hektar verfügen. Von dort sollen sowohl die Regierungsflüge der deutschen Politiker ausgehen, als auch die Empfänge von Staatsgästen durch das Auswärtige Amt stattfinden.[36] Der ursprüngliche Regierungsplan umfasste die Erstellung eines repräsentativen Terminals sowie der für die Flugbereitschaft notwendigen Infrastrukturen wie Verwaltungs- und Technikgebäude mit einem Budget von anfänglich 125 Millionen Euro.[37] Der Regierungsterminal sollte nach einem Entwurf des Berliner Architekturbüros Busmann + Haberer südlich des Terminals D des Flughafens Schönefeld[38] erstellt werden[39][40] und Ende 2011 in Betrieb gehen. Ohne dass mit dem Bau des Terminals begonnen wurde, hatte sich bis 2012 die Kostenprognose auf 310 Millionen Euro erhöht, während mit einer Inbetriebnahme nicht vor 2016 gerechnet wurde.[41]

Aufgrund der sich abzeichnenden Kapazitätsengpässe zur Eröffnung des zivilen Flughafenteils sollen die Anlagen des alten Flughafens Schönefeld übergangsweise weitergenutzt werden.[42] Somit stehen die vorgesehenen Flächen vorerst nicht für den Bau des Regierungsflughafens zur Verfügung.[42] Daher wurde 2016 der Bau eines Interimsterminals für 79 Millionen Euro beschlossen,[43] das 2018 fertiggestellt[44] und am 21. Oktober 2020 in Betrieb genommen wurde. Als Erste landete hier Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.[45]

Zunächst war vorgesehen, den endgültigen Regierungsflughafen für nunmehr 344 Millionen Euro bis 2025 zu errichten.[46] Nach Einwänden der Flughafengesellschaft und aus der Landespolitik kündigte die deutsche Bundesregierung an, die Errichtung zunächst bis 2030 zurückzustellen.[47] An dem Bau des Regierungsterminals hält die Bundesregierung weiter fest. Bis 2032 sollen die Hangars, Büros und das Vorfeld für die Flugbereitschaft fertiggestellt sein, 2035 soll der Protokollbereich für die Staatsgäste in Betrieb gehen. Die Nachnutzung des Interimsterminals bleibt dem Flughafenbetreiber überlassen.[48]

Andere Bereiche

Für die Flüge der allgemeinen Luftfahrt (Lehr-, Privat- und Geschäftsfliegerei) wird vor allem der Nordteil des Flughafens genutzt. Dafür stehen die Flächen der Ramp 1, 3 (ehemaliges Terminal-Vorfeld) und insbesondere 4 (ehemaliges Wartungszentrum) zur Verfügung. Dort befindet sich auch das Abfertigungsgebäude für die allgemeine Luftfahrt (General Aviation Terminal – GAT). Für den Frachtgutbereich ist ein erstes Modul im Midfield-Bereich für eine Kapazität von jährlich 100.000 Tonnen entstanden. Insgesamt könnte der Flughafen bei Bedarf auf eine planfestgestellte Kapazität von bis zu 600.000 Tonnen Fracht jährlich ausgebaut werden; im internationalen Maßstab wäre das eine eher mittelgroße Kennzahl.[49] Die Lufthansa Technik AG hat am Flughafen einen Hangar zur Wartung von entweder fünf Kurz- oder Mittelstreckenflugzeugen oder einem Großraumflugzeug vom Typ Airbus A340 errichtet. Auf dem Nachbargelände baute die inzwischen insolvente Fluggesellschaft Air Berlin eine Wartungshalle, die mit 12.000 m² Platz für bis zu vier Flugzeuge vom Typ Airbus A320 bietet.

Verkehr

Flugverkehr

Der Flughafen liegt rund eine Flugstunde näher an Zielen in Osteuropa, Asien und des Pazifikraums als die westlicheren Drehkreuze Paris und London. Entsprechend längere Flugzeiten ergeben sich folglich in westlicher Richtung, insbesondere nach Nordamerika.

Passagierverkehr

Am 30. Oktober 2008 wurde der Zentralflughafen Berlin-Tempelhof für den Flugbetrieb geschlossen; die genutzte Kapazität von zuletzt rund 300.000 Passagieren pro Jahr konnte von den beiden anderen Flughäfen übernommen werden. Bis November 2020 handelt es sich in der Tabelle unten um die addierten Zahlen der beiden ehemaligen Berliner Flughäfen Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF):[50]

Frachtverkehr

Der Luftfrachtterminal des Flughafens ist seit 2013 in Betrieb.[51] Von hier aus bestehen Verbindungen nach Köln/Bonn, wo UPS sein Europa-Drehkreuz betreibt. Ebenso bestehen Verbindungen nach Lüttich und Paris, wo FedEx und die Tochtergesellschaft TNT ihre Drehkreuze betreiben. Der Schwerpunkt liegt auf Expressfracht. Zusätzlich betreibt das Deutsche Rote Kreuz am Flughafen ein Zentrum für Hilfsgüter.[52]

Betriebsbeschränkungen

Der Nachtflugverkehr ist auf dem Flughafen Berlin Brandenburg beschränkt. In der Zeit zwischen 23:30 und 5:30 Uhr dürfen grundsätzlich keine Luftfahrzeuge starten oder landen (Nachtflugverbot). Hiervon sind unter anderem der Regierungs- und Militärflugverkehr, medizinische Hilfseinsätze sowie Not- und Ausweichlandungen vollständig ausgenommen. Je nach Uhrzeit oder Wochentag gibt es zusätzliche Ausnahmen unter anderem für den Luftpostverkehr sowie für verspätete Starts und Landungen. Darüber hinaus gelten in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr für bestimme Starts und Landungen geringere Grenzwerte bezüglich des verursachten Lärms.[53]

Schienenanbindung und öffentlicher Verkehr

Der Flughafen ist über zwei Bahnhöfe zu erreichen, den Bahnhof Flughafen BER – Terminal 1-2 am Hauptterminal und den Bahnhof Flughafen BER – Terminal 5 im Norden am Terminal 5.[54] Beide Bahnhöfe werden von den S-Bahn-Linien S9 und S45 angefahren, der Bahnhof an den Terminals 1-2 außerdem auch von Regional- und Fernbahn.[55] Insbesondere verbindet der Flughafen-Express FEX im 30-Minuten-Takt den Berliner Hauptbahnhof mit dem Bahnhof an den Terminals 1-2 in 30 Minuten mit Zwischenhalten an den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Ostkreuz.[56] Expressbusse verbinden beide Terminals mit den U-Bahnhöfen Rudow (U7) und Alt-Mariendorf (U6).[57]

Mit Fertigstellung der Dresdener Bahn soll die Fahrzeit des FEX ab Hauptbahnhof auf 20 Minuten verkürzt und ein 15-Minuten-Takt eingerichtet werden.[58] Wegen Verzögerungen beim Wiederaufbau der Bahnstrecke Berlin–Dresden auf Berliner Stadtgebiet wird dies allerdings nicht vor Dezember 2025 geschehen.[59] Die Kapazität der weiter westlich verlaufenden Anhalter Bahn reicht aktuell nicht aus, um den Flughafen-Express aufzunehmen.[60] Darüber hinaus gibt es auch Überlegungen zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 von Rudow zum Flughafen.[61] Aktuell (Stand: Oktober 2020) führt der Berliner Senat dazu eine Machbarkeitsstudie durch.[62] Durch die Anbindung des Südrings an den FEX mit der Fertigstellung der Dresdener Bahn über den Bahnhof Südkreuz entfallen die Fahrten der S45 zum Flughafen. Stattdessen soll die Linie S85 (neue Linienführung über Gesundbrunnen zum Hauptbahnhof) den Flughafen anbinden.[63]

Da der Flughafen südlich von Berlin liegt, reicht sein weiteres Einzugsgebiet über den Eisenbahn-Fernverkehr bis Dresden, Halle (Saale) und Leipzig. Die Anhalter Bahn verbindet als fertiggestellte Ausbaustrecke Berlin mit Leipzig und Halle (Saale) in gut einer Stunde Fahrzeit. Dresden könnte mit Fahrzeiten von etwa einer Stunde an den Flughafen angebunden werden, wenn die Dresdener Bahn für Geschwindigkeiten bis 200 km/h ausgebaut ist.[64][65] Im Fernverkehr hält bisher nur die IC-Verbindung zwischen Dresden und Rostock am BER. Langfristig soll der Flughafenbahnhof aber mit mehreren ICE-, IC- und EC-Einzelzügen (u. a. in Richtung Hannover und Krakau) bedient werden.[66]

Straßenanbindung und Individualverkehr

Über die Straße erreicht man den öffentlichen Teil des neuen Flughafens aus Richtung Osten über die A 113, die nördlich des Autobahndreiecks Waltersdorf eine neue Anschlussstelle erhalten hat. Weiterhin wird eine Verbindung zwischen dem alten Flughafengelände und dem neuen Flughafenzubringer hergestellt. Diese großzügige, vierspurige Straße soll unter anderem die Erreichbarkeit des Flughafens sicherstellen, falls es auf der A 113 zu einer Vollsperrung kommen sollte. Sie bindet östlich des Flughafengeländes an den Flughafenzubringer von der A 113 an.

Der zentrale sechsstreifige Flughafenzubringer führt direkt zum Fluggastterminal. Er mündet in eine Terminalvorfahrt in zwei Ebenen (Ebene 0: Ankunft, Ebene 1: Abflug). Die Vorfahrtebenen werden getrennte Bereiche für den Individualverkehr (z. B. Kurzzeitparkplätze) und den öffentlichen Verkehr (Bushaltestellen, Taxiwarteflächen usw.) erhalten. Geplant ist weiterhin die Anlage von Parkhäusern in Premiumlage direkt neben dem Terminalgebäude. Auch diese werden über die Terminalvorfahrt angeschlossen.

Das Verkehrskonzept sieht eine frühzeitige Trennung von Personen- und Güterverkehr vor. Der Güterverkehr wird bereits östlich des Flughafens in einem Verteilerknoten vom Zubringer abgeleitet. Alle wesentlichen Verkehre werden ringförmig im Einrichtungsverkehr durch das Flughafengelände geführt. Lieferverkehr, Betriebsdienste, aber auch Nutzer von terminalfernen Dauerparkplätzen werden über einen Verteilerring zu ihren Zielen geleitet. Passagiere und Gäste, die das Terminalgebäude zum Ziel haben, werden direkt vom Zubringer über einen separaten Terminalring geführt. Die gesamte Verkehrsführung ist so angelegt, dass alle Ziele im Flughafengelände auch untereinander auf möglichst kurzen Wegen erreicht werden können. Auch auf die Weiterleitung von Falschfahrern zu ihren tatsächlichen Zielen wurde viel Wert gelegt.

Im Zusammenhang mit dem Flughafenneubau wurde im Westen des Flughafengeländes die Landesstraße L 75 aus der Ortslage Selchow heraus verlegt. Dazu wurde ein Teilstück als Ortsumgehung Selchow neugebaut. Dieser neue Abschnitt der L 75 dient gleichzeitig der Anbindung der westlichen Betriebsflächen des Flughafens an das öffentliche Straßennetz.

- Parkmöglichkeiten

Am Flughafen stehen der Öffentlichkeit 10.000 entgeltpflichtige Stellplätze in fünf Parkhäusern und auf 13 weiteren Parkflächen zur Verfügung, 5000 weitere Stellplätze sind für Flughafenmitarbeiter vorgesehen.[67] Zusätzlich gibt es in der Umgebung mehrere, von anderen Anbietern betriebene, oft kostengünstigere Langzeitparkplätze (ab 8 Tage Stellzeit), Stellplätze in umliegenden Hotelparkhäusern und Valet-Parken.[68] Damit verdoppelt sich nahezu das Angebot.

- Fahrradverkehr

Am Terminal 1 befinden sich videoüberwachte Fahrradstellplätze (Fahrradbügel) auf der Ebene U1. Der Zugang zum Terminal führt über den Willy-Brandt-Platz. Am Terminal 5 (ehemaliger Flughafen Schönefeld) befinden sich Fahrradständer vor dem Terminalbereich K. Die Anfahrt zum Terminal 1 aus Berlin kommend geht über den Radweg entlang der A 113 und im Flughafenbereich über straßenbegleitende Rad- und Fußwege entlang der Berliner Chaussee, Kienberger Brücke, Waltersdorfer Allee und Hugo-Eckener-Allee. Auf der Webseite des Flughafens existiert derzeit keine Anfahrtsbeschreibung für den Fahrradverkehr, sondern es wird auf die externe Seite bike2ber.de verwiesen, die alle Fahrrad-Anfahrtswege aufzeigt. Der Anfahrtsweg ist vor Ort mit BIKE2BER ausgeschildert.

Statistik

| Flugverkehr (2019) |

Flug- bewegungen |

Änderung zum Vorjahr |

Passagier- zahlen |

Änderung zum Vorjahr |

Frachtgut (Tonnen) |

Änderung zum Vorjahr |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Linienverkehr | 257.909 | − 1,1 % | 34.795.327 | + 2,6 % | 29.956 | − 9,0 % |

| Gelegenheitsverkehr | 19.661 | + 2,8 % | 837.825 | + 5,2 % | 3.596 | – 40,5 % |

| Transit | n. a. | n. a. | 11.853 | + 12,9 % | 1.302 | + 3,1 % |

| Gesamt | 288.979 | – 1,5 % | 35.645.005 | + 2,7 % | 34.854 | − 13,3 % |

| Flugverkehr (2020) |

Flug- bewegungen |

Änderung zum Vorjahr |

Passagier- zahlen |

Änderung zum Vorjahr |

Frachtgut (Tonnen) |

Änderung zum Vorjahr |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Linienverkehr | 85.411 | − 66,88 % | 8.868.831 | − 74,5 % | 19.592 | − 34,60 % |

| Gelegenheitsverkehr | 10.041 | − 48,93 % | 222.373 | − 73,46 % | 748 | – 79,19 % |

| Nichtgewerblicher Verkehr | 9.857 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Transit | n. a. | n. a. | 6.584 | − 44,45 % | 1.675 | – 28,63 % |

| Gesamt | 105.309 | − 63,56 % | 9.097.788 | − 74,48 % | 22.015 | − 36,83 % |

Die Flughäfen Tegel und Schönefeld hatten 2016 bei einer offiziellen Kapazität von 22 Millionen Passagieren insgesamt 32,9 Millionen Passagiere befördert. Damit war Berlin 2016 nach Passagieraufkommen der drittgrößte Flughafenstandort Deutschlands hinter Frankfurt (60,7 Millionen) und München (42,3 Millionen). Im Jahr 2019 hatten die Flughäfen Tegel und Schönefeld ein Passagieraufkommen von 35,6 Millionen, ein Plus von rund 2,6 % gegenüber 2018.[69] Im Jahr 2020 hatten alle Berliner Flughäfen zusammen aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Passagieraufkommen von rund 9,1 Millionen Passagieren, ein Minus von rund 74,5 % gegenüber 2019.

Im Bereich der innerdeutschen Flugstrecken lag der Gesamt-Berliner Standort 2016 an zweiter Stelle hinter München und vor Frankfurt. Die Strecke mit dem höchsten Passagieraufkommen führte damals zum Luftfahrt-Drehkreuz in Frankfurt.[70] Im Zuge der Eröffnung des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 8 (Nürnberg–Berlin) im Jahre 2017 wurde allerdings bereits mit zunehmender Konkurrenz durch Schienenverkehr und damit in der Tendenz sinkenden Passagierzahlen auf innerdeutschen Strecken gerechnet. Das Originäraufkommen an Passagieren (gezählt werden hierbei die Passagierzahlen ohne Umsteiger) am Flughafenstandort Berlin war 2016 allerdings das höchste in Deutschland.

Die technische Kapazität der BER-Start- und Landebahnen beträgt 426.000 Flugbewegungen pro Jahr, was eine theoretische Abfertigung von über 50 Millionen Passagieren ermöglicht, soweit die vorhandenen Terminals entsprechend ausgebaut würden. Für das Jahr 2020 rechnete man vor der COVID-19-Pandemie mit einem Aufkommen von mehr als 30 Millionen Passagieren, weshalb man bis zur COVID-19-Pandemie plante, den Flughafen schrittweise mit ergänzenden Modulen auf eine Kapazität von bis zu 50 Millionen Passagieren (45 Millionen bisher genehmigt) auszubauen (planrechtlich war dies bereits gesichert). Durch den starken Einbruch der Passagierzahlen im Jahr 2020 um fast 75 Prozent gegenüber 2019 war allerdings im Gegenteil im November 2020 die vorübergehende Schließung des Terminals 5 geplant.[71] Der Terminal 5 wurde am 23. Februar 2021 vorübergehend, jedoch auch unbefristet, geschlossen.[72]

Der BER war im ersten Quartal 2021 nach FRA der passagierstärkste Flughafen Deutschlands.[73]

Infrastruktur

Messen und Veranstaltungen

Am Westrand des Flughafens entstand von August 2011 an das Veranstaltungs- und Messegelände Berlin ExpoCenter Airport der Messe Berlin. Nach zehn Monaten Bauzeit fand am 3. Juli 2012 die symbolische Schlüsselübergabe statt.[74] Auf dem Gelände wird unter anderem die zweijährlich stattfindende, weltweit drittgrößte Luft- und Raumfahrtausstellung ILA ausgerichtet. Dafür wurde eine Ausstellungsfläche von rund 250.000 m² hergestellt und mittels der Verlängerung der Rollbahn Bravo mit der Südbahn des Flughafens verbunden.[75]

Gewerbeflächen

Rund um das Flughafengelände sind Gewerbeflächen ausgewiesen. Dort sollen sich Einkaufszentren und weitere Unternehmen flughafennah ansiedeln können. Östlich der Flughafengebäude entsteht mit der Airport City seit 2009 ein 16 Hektar großes Büro-, Hotel-, Park-, Gastronomie- und Einzelhandelsgebiet. Bis etwa 2040 sollen dort rund 60000 Arbeitsplätzen entstehen.[76]

Zwischen der Straße Am Seegraben am S-Bahnhof Grünbergallee (Bohnsdorf) und nordöstlich des Flughafens soll der BER Business Park Berlin vermarktet werden. Das 109 Hektar große überwiegend auf Berliner Gebiet liegende Areal bietet auf den in den 1990er Jahren zugekauften Flächen Platz für Gewerbe- und Industrieansiedlungen unterschiedlicher Branchen.[77] Im Januar 2008 wurden 35 % der Fläche an den britischen Gewerbeparkbetreiber Segro veräußert. Zusätzlich wurde eine Option auf weitere 22 % vereinbart. Ende 2008 begannen die Erschließungsarbeiten im BER Business Park Berlin, im April 2009 begannen die Arbeiten an den ersten Erschließungsstraßen. Das Gebiet wurde abschnittweise nach der jeweiligen Vermarktung weiterbebaut. Im Oktober 2008 hat ein irisches Investorenkonsortium unter Führung von Bulberry Properties Ltd. ein 59 Hektar umfassendes Areal direkt am Flughafen erworben. Geplant sind Investitionen in den Bau von Hotels, Logistik-Standorten und Konferenzräumen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.[78]

Corporate Design

Das Corporate Design des Flughafens und seiner Dachmarke, der Flughafengesellschaft FBB (Logo, Schriften, Piktogramme etc.), wurde von Realgestalt (ehemals: Schindler Parent Identity) und das dazugehörige Gebäude-Leitsystem (insbesondere die Beschilderung) von Moniteurs Berlin entworfen, im Juni 2011 öffentlich vorgestellt und im Juni 2012 eingeführt.[79] Als Farben dominieren Orangerot, eingesetzt hauptsächlich für Printartikel des Flughafens, und Purpurrot, eingesetzt primär für die Beschilderung. Sekundärfarben sind Weiß (z. B. Hintergrundfarbe für Straßenbeschilderung) sowie Grautöne und Blau als Akzentfarbe. Die über 3000 Schilder werden in Wände eingearbeitet, bzw. als stehende Wegweiser umgesetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen haben sich die Planer hier gegen hängende Elemente entschieden.

Im Terminal 1 – Nordpier (Flugsteig B30–B45) wird auf eine aufwendige Beschilderung zugunsten kostengünstiger Flächenaufbringung an den Wänden verzichtet, was auch die Ausbreitung von Werbung im Billigflug-Bereich eingrenzt. Die Straßenbeschilderung im Bereich des Flughafens ist mit Piktogrammen und Farben ebenfalls mit in das einheitliche Erscheinungsbild einbezogen.[80] Von der Agentur Realgestalt wurde für den typografischen Auftritt des Flughafens in Zusammenarbeit mit Alexander Branczyk für die Hausschrift eine komplette Schriftfamilie entworfen, BER Sans und BER Serif, die sowohl in den Printmedien als auch in der Beschilderung und in den Anzeigetafeln zum Einsatz kommt.[81] Der Flughafen verfolgt das Prinzip des sogenannten „Silent Airport“, d. h. Ansagen über Lautsprecher sind auf ein Minimum reduziert und finden fast ausschließlich direkt am Gate statt. Damit soll der Aufenthaltsstress durch redundante/nicht relevante Durchsagen für die Passagiere so gering wie möglich gehalten werden.

Kontroversen

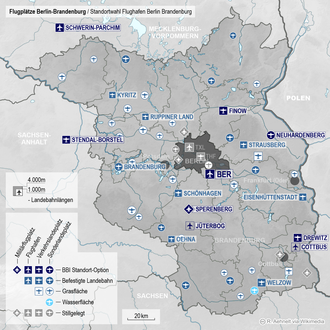

Standortentscheidung

Als Standort für den Flughafen wurden neben Schönefeld vor allem Sperenberg und Jüterbog-Ost favorisiert. Obwohl in einem Suchverfahren im Rahmen der Raumordnung 1993 Schönefeld von sieben untersuchten Standorten am schlechtesten bewertet wurde,[82] entschieden sich der Bund und die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg am 28. Mai 1996 für diesen Standort. Bereits kurz nach der Standortfestlegung wurden vier Bürgerinitiativen aus Berlin und dem Umland gegründet, die sich gegen die Pläne engagierten, den Flughafen am Berliner Stadtrand zum neuen Großflughafen auszubauen. Ab 2010 formierten sich weitere Bürgerinitiativen, die sich gegen den Flughafenbau richteten.[83] Diese sahen die Belastung durch Fluglärm und Schadstoffemissionen als nicht ausreichend berücksichtigt und werteten den Neubau des Flughafens deshalb als nicht geeignet. Mit Unterstützung der Bürgerinitiativen klagten mehrere Anwohner und vier betroffene Gemeinden, Großbeeren, Eichwalde, Schulzendorf und Blankenfelde-Mahlow, gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau des Flughafens zum einzigen internationalen Verkehrsflughafen in der Region. Im März 2006 wurden die Musterklagen vom Bundesverwaltungsgericht zum überwiegenden Teil abgewiesen.[84] Dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zufolge sind vor der Eröffnung des BER etwa 225.000 Berliner von Fluglärm betroffen, nach der Eröffnung rund 65.000.[85]

Flugrouten

Im September 2010 veröffentlichte die Deutsche Flugsicherung erstmals die geplanten Abflugrouten[86] für BER. Die bisherigen Unterlagen,[Anm. 2] die auch dem Genehmigungsverfahren und den Klagen gegen die Genehmigung zugrunde lagen, erweckten den Anschein, dass die Flugzeuge von den Bahnen in gerader Linie starten. Nach der Planung der Deutschen Flugsicherung sollen drei der vier Abflugrouten um etwa 15° von der geraden Linie abweichen. Die nordwestliche Route soll entlang der Berliner Stadtgrenze nahe Lichtenrade, Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow und Steglitz-Zehlendorf sowie über Potsdam führen.[87] Diese Flugrouten stoßen auf Widerstand von Anwohnern im weiteren Umland, die sich in 27 örtlichen Bürgerinitiativen (Stand: 28. Oktober 2010) zusammengeschlossen haben.[88] Zudem wird gewarnt, dass sich innerhalb der geplanten Flugschneise zwei Nuklearanlagen befinden, die bei einem Flugzeugabsturz zu besonderer Gefährdung der Bevölkerung führen könnten: die nukleare Forschungsanlage des Helmholtz-Zentrums (seit 2019 abgeschaltet) und ein Lager für radioaktive Abfälle in Berlin-Wannsee.[89][90]

Zur Beratung der Genehmigungsbehörde sowie des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und der Flugsicherungsorganisation über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigungen durch Luftfahrzeuge ist, wie für jeden Verkehrsflughafen, der dem Fluglinienverkehr angeschlossen ist und für den ein Lärmschutzbereich nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm festzusetzen ist, auch in Schönefeld eine Fluglärmkommission nach § 32 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vorhanden. Diese konnte einige Veränderungen der ursprünglich von der Deutschen Flugsicherung geplanten Flugrouten erreichen, wie zum Beispiel ein Verzicht auf den Überflug Potsdams; andere Forderungen der Bürgerinitiativen wurden jedoch nicht erfüllt.[91][92] Diese Forderungen der Bürgerinitiativen waren entweder sicherheitsrelevant oder flugbetrieblich nicht durchführbar. Auf Initiative dieser Fluglärmkommission wurde auch die neue umstrittene „Müggelseeroute“ eingeführt, da eine Doppelbelastung der Bürger in Erkner verhindert werden soll. Am 26. Januar 2012 gab das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung die endgültigen Abflugstrecken für den Flughafen bekannt.[93][94]

Damit wurde auch die sogenannte „Hoffmannkurve“ als Flugroute für die Südbahn BR07 festgeschrieben, bei der die Flugzeuge unmittelbar nach dem Abheben eine Rechtskurve in Richtung Schönefelder Kreuz weiter zu den Punkten GORIG 1B bzw. LULUL 1B. Die Fluglärmkommission und das BAF haben für diese Flugroute, die von dem Privatpiloten Marcel Hoffmann vorgeschlagen wurde, das größte Lärmminderungspotential vor allem in den Anliegergemeinden Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen ermittelt.[95]

Das BAF hat die Hoffmannkurve für die Südbahn bei der Inbetriebnahme des BER mit AIRAC AMDT, AIP AIC VFR 04/20 und AIP 13/20 mit Gültigkeit ab dem 4. November 2020 festgelegt.[96]

Am 7. Juli 2011 protestierten 1500 Menschen gegen die Flugroute über den Müggelsee. Sie prüfen zudem eine Klage wegen Verletzung des EU-Rechtes.[97] Am 31. Juli 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht Klagen mehrerer Anwohner gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau des Flughafens ab.[98] Ende Mai 2013 leitete die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Nach vorläufiger Einschätzung verstoße Deutschland gegen zwei EU-Umweltregelungen, da die Umweltwirkungen der neuen Flugrouten nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.[99] Anfang 2017 waren beim Bundesverfassungsgericht zudem noch acht Verfassungsbeschwerden im Zusammenhang mit dem Flughafen und den Flugrouten anhängig.[100] Davon wurden Ende 2017 vier Beschwerden hinsichtlich der Festlegung der Flugrouten vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen,[101] weitere drei Beschwerden gegen Bestimmungen über Nachtflüge wurden im Juli 2018 nicht angenommen.[102]

Wirtschaftlichkeit

Es bestehen Bedenken, ob der Flughafen Gewinn abwerfen kann. Frank Welskop, ehemaliger Wirtschaftsausschussvorsitzender der Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg, ging 2009 davon aus, dass der laufende Betrieb dauerhaft Verluste einfliegen werde, und zog einen Vergleich mit dem Berliner Bankenskandal.[103][104]

Die Landesregierung Brandenburg beantwortete 2011 eine Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Wirtschaftlichkeit: „Die Angaben über die Wirtschaftlichkeit des Flughafens Berlin Brandenburg, auf die die vorliegende Große Anfrage zielt, fallen teilweise in den Bereich der Geschäftsgeheimnisse der FBS.“[105]

Der ehemalige Projektentwickler Wilfried von Aswegen kommt in seinem am 12. Mai 2014 veröffentlichten Gutachten „Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit des Flughafens BER“ zum Schluss, dass „es keine Möglichkeit mehr gebe, den bisherigen Neubau in die Zone der Wirtschaftlichkeit oder gar des Gewinns zu bringen.“[106][107]

Im Juni 2014 wurde ein im Auftrag von Bündnis 90/Die Grünen erstelltes Gutachten des Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Thießen et al. veröffentlicht: „Wenn man annimmt, es gelänge, die Erlöse im Aviation- und Non-Aviation-Bereich um 50 % pro Verkehrseinheit (1 PAX oder 100 kg Fracht) zu erhöhen, dann würde der Flughafen damit gerade aus der Illiquiditätssituation herauskommen. Aber er würde immer noch laufende Verluste erzielen. Eine Eigenkapitalverzinsung oder -tilgung wären ausgeschlossen.“[108]

Michael Cramer, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, verlangte 2014 „belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnungen“.[109]

Die Bundesregierung antwortete im Dezember 2015 auf die Kleine Anfrage aus der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Der Zeitpunkt der Erwirtschaftung von Gewinnen ist Gegenstand des Business Plans der FBB. Dieser unterliegt der Vertraulichkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.“[110]

Im April 2020 veröffentlichten der Wirtschaftswissenschaftler Hans Georg Gemünden, Technische Universität Berlin (TU), der Wirtschaftsprüfer Karl-Heinz Wolf sowie Harald Krehl eine Studie, nach der bis 2023 der finanzielle Mehrbedarf mindestens 1,5 Milliarden Euro betrage, im ungünstigen Fall sogar 1,8 Milliarden Euro, um eine Insolvenz abzuwenden.[111]

Im Februar 2021 verlangte Engelbert Lütke Daldrup eine Teilentschuldung des Unternehmens FBB, damit es wirtschaftlich arbeiten könne: „Allein aus eigener Kraft ist weder in noch nach der Pandemie ein positives Betriebsergebnis zu erreichen.“[112]

Namensgebung

Der Arbeitstitel für den Flughafen war ursprünglich Berlin Brandenburg International (BBI). Ab 2007 gab es zwischen den Berliner Parteien eine Debatte über den endgültigen Namen. Michael Müller (SPD Berlin) schlug Willy Brandt als Namensgeber vor, die CDU Berlin favorisierte Marlene Dietrich oder Albert Einstein. In der FDP sprach man sich für eine Benennung nach Gustav Stresemann aus. Bündnis 90/Die Grünen schlugen Otto Lilienthal vor, der bereits Namenspatron des zu schließenden Flughafens Berlin-Tegel ist. Aus der CDU Brandenburg kam der Vorschlag Flughafen der Deutschen Einheit.[113] Am 11. Dezember 2009 legte der Aufsichtsrat der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH als neuen Hauptnamen Flughafen Berlin Brandenburg fest. Für die internationale Vermarktung wird Berlin Brandenburg Airport genutzt. Als Beinamen erhielt der Flughafen den Namen Willy Brandt. Der IATA-Code wurde auf BER festgelegt. Das Kürzel dient bereits als Metropolitan Area Code für die bestehenden Berliner Flughäfen. Die lange angestrebte Abkürzung BBI war bereits an den indischen Flughafen Bhubaneswar vergeben.[114][115][116]

Geschichte

Pläne für einen Ausbau des Flughafens Schönefeld existierten seit den 1960er Jahren,[117] wurden aber nur in sehr geringem Umfang umgesetzt. Die Notwendigkeit der Erweiterung von Kapazitäten und der Ruf nach dem Aufbau eines wettbewerbsfähigen, modernen Großflughafens für den Ballungsraum Berlin-Brandenburg erstarkten erst nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990.

Im Jahr 1992 wurden sieben für einen neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg in Frage kommende Standorte nach verkehrlichen, wirtschaftlichen und Umweltaspekten verglichen. Dabei schnitt der Standort Schönefeld am schlechtesten ab.[82]

Von 1993 bis 1994 wurden in einem Raumordnungsverfahren die beiden bestbewerteten Standorte Sperenberg und Jüterbog-Ost sowie – auf politischen Druck hin – Schönefeld untersucht und festgestellt, dass der Bau des Flughafens an den beiden erstgenannten Standorten möglich sei, in Schönefeld hingegen nicht.[118]:S. 367

Ungeachtet dessen einigten sich die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund im Mai 1996 im sogenannten Konsensbeschluss auf den Standort Schönefeld.[118]:S. 368

Grundlage des zu Beginn des 21. Jahrhunderts beschlossenen Ausbaues wurde der Konsensbeschluss aus dem Jahr 1996 und die daraus folgenden Verfahren, wie die darauf ausgelegte Landesentwicklungsplanung, der Planfeststellungsbeschluss des brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung vom 13. August 2004[118] sowie der Planergänzungsbeschluss „Lärmschutzkonzept BBI“ vom 20. Oktober 2009. Sowohl der Konsensbeschluss als auch der Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2004 beinhalteten den Ausbau des Schönefelder Flughafens unter der Voraussetzung der Schließung der beiden anderen Berliner Flughäfen Tempelhof und Tegel.[118]:S. 327 f, S. 335 [119]

Beim ersten Spatenstich 2006 wurde mit einer Eröffnung im Oktober 2011 gerechnet.[120] 2010 wurde diese Prognose auf den 3. Juni 2012 verschoben.[6]

Am 8. Mai 2012, nur knapp vier Wochen vor diesem Termin, wurde bekanntgegeben, dass die Eröffnung wegen Problemen mit der Brandschutzanlage verschoben werden müsse.[121] In den Folgejahren wurden Missmanagement, Fehlplanungen und Pfusch am Bau sowie Baufehler bekannt.

Aufgrund immer weiterer sicherheitsrelevanter Probleme mit der Gebäudetechnik des Hauptterminals wurde der Eröffnungstermin mehrmals verschoben und der Flughafen konnte lange Zeit nicht in Betrieb gehen. Seit April 2020 lagen aber schließlich alle behördlichen Genehmigungen vor und der Flughafen konnte am 31. Oktober desselben Jahres eröffnet werden.[122]

In einer ersten Kalkulation wurden 1995 Kosten von 1,112 Milliarden Mark prognostiziert (kaufkraftbereinigt in heutiger Währung rund 800 Millionen Euro).[123]

Mit Baubeginn des Terminals im Sommer 2008 wurde mit Kosten von 2,4 Milliarden Euro kalkuliert.[124]

Im Jahr der geplanten Eröffnung 2012 wurden Kosten von wenigstens 4 1⁄2 Milliarden Euro angegeben,[125] im Juli 2015 näherten sich die Prognosen der Marke von 6 Milliarden Euro.[126] Anfang 2018 wurden die Gesamtkosten auf 7,3 Milliarden Euro geschätzt.[127]

Umsiedlungen

Für die Ortschaften Diepensee und Selchow sind Umsiedlungen durchgeführt worden, da die Dörfer teilweise auf dem geplanten Flughafengelände lagen. Alle 335 Einwohner mussten Diepensee verlassen, das Dorf wurde in einen eigens dafür neu errichteten Ortsteil von Königs Wusterhausen umgesiedelt. Von Selchow zogen 35 Einwohner nach Großziethen.[128] Die Umsiedlungen von Diepensee und der betroffenen Selchower Ortsteile wurden bis Dezember 2004 bzw. Juli 2005 vorgenommen.[129]

Dabei ermöglichte insbesondere die Umsiedlung der Ortslage Diepensee eine zweijährige Erforschung der 14 Hektar großen Fläche, wodurch das mittelalterliche Dypensey, ein Angerdorf des 13. und 14. Jahrhunderts, dessen Geschichte zuvor weitgehend unbekannt war, sehr gut erhalten zutage trat.

Bauarbeiten

Mit der Realisierung des Projekts wurde als Generalplaner die Planungsgemeinschaft Berlin-Brandenburg International (pg bbi) beauftragt, ein Gemeinschaftsunternehmen, bestehend aus dem Architektenbüro Gerkan, Marg und Partner,[130] der JSK und der IGK-IGR Ingenieurgesellschaft Kruck mbH.[131] Zu den größten Auftragsnehmern und bauausführenden Unternehmen zählen u. a. Siemens, Bosch, T-Systems, Rom, Caverion.[132]

Der erste Spatenstich zur zentralen Baustelleneinrichtung erfolgte am 5. September 2006.[6] Zuerst wurden Baustraßen und die Bau-Infrastruktur errichtet und die Rollbahnanschlüsse an die BER-Nordbahn hergestellt. 2007 begann der Bau des Eisenbahntunnels, des Tunnelbahnhofs und der neuen Südbahn sowie der Lückenschluss der Bundesautobahn 113. Der neue Abschnitt der A 113 wurde im Mai 2008 eröffnet.

Am 11. Juli 2008 begannen die Bauarbeiten zum Hauptterminal.[133] 2010 wurde die Feuerwache erstmals in Betrieb genommen.

Der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg entwickelte sich seit 2012 zu einem der größten Skandale der deutschen Baugeschichte. Bei den Bauarbeiten wurden bis Ende 2012 Unfälle bekannt, bei denen vier Menschen ums Leben kamen, 46 schwer und 197 leicht verletzt wurden.[134][135]

Zubringerbauten

Im Rahmen des Flughafenbaus entstanden rund 18 1⁄2 Kilometer Fern- und Regionalbahnstrecke. Die Verlängerung der S-Bahn vom bestehenden Bahnhof Berlin-Schönefeld zum neuen Flughafenbahnhof, mit zusätzlichem Haltepunkt in Waßmannsdorf, misst 8,6 Kilometer. Auf dem Flughafengelände werden beide Strecken in einem 3009 m (Fernbahn) bzw. 2425 m (S-Bahn) langen Tunnel in Ost-West-Richtung geführt.

Das Projekt wurde in die Planungsabschnitte West, Mitte und Ost aufgeteilt.[136] Die Ausführung des Tunnelrohbaus erfolgte durch eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE), die sich aus mittelständischen Berliner Bauunternehmungen zusammensetzte. Die Bauarbeiten am Empfangsgebäude begannen im Sommer 2007 und waren im Juli 2008 soweit fortgeschritten, dass der Bereich überbaut werden konnte.[136] Die Tunnelstation liegt in etwa 14 1⁄2 m Tiefe unter Gelände als unterstes Geschoss des neuen Terminals.

Im November 2007 wurden die Aufträge für die Rohbauarbeiten der westlichen Schienenanbindung sowie der Oberbauarbeiten und zu den Bahnsteigen des zukünftigen Flughafenbahnhofs vergeben. Die beiden Aufträge umfassen 2,4 Kilometer Trogbauwerke, drei Eisenbahn- und vier Straßenbrücken. Rund 330.000 m³ Erdmassen mussten bewegt und etwa 87.000 m³ Stahlbeton eingebaut werden. Insgesamt werden 33 Kilometer Gleise mit 23 Weichen verlegt.[137]

Der Bau war in neun Teilabschnitte untergliedert, die zeitlich versetzt zueinander ausgeführt wurden. Die Baugruben der Bauwerke entstanden dazu größtenteils im Schutz einer Grundwasserabsenkung, sodass ein konventioneller Aushub erfolgen konnte. In den Baugruben werden anschließend die Bauwerke als Stahlbetonkonstruktionen (Weiße Wanne) in Ortbetonbauweise errichtet. Anfang Juli 2008 war der erste – 185 Meter lange – Abschnitt des Bahnhofs im Rohbau so weit fertiggestellt, dass darauf das Terminalgebäude errichtet werden konnte.[138] Für die Ostanbindung erfolgte der Planfeststellungsbeschluss erst im Frühjahr 2010.

Die Schienenanbindung samt Flughafenbahnhof ist seit dem 7. Juni 2011 elektrisch befahrbar[139] und seit dem 30. Oktober 2011 betriebsfähig. Die S-Bahn Berlin führte bis Juli 2014 Streckenkenntnis-Ausbildungsfahrten durch und stellte diese wieder ein, bis ein Eröffnungstermin absehbar sein wird.[140] Die „Antischimmelpilz“-Entlüftungsfahrten werden weiter durchgeführt.[141]

Insgesamt werden rund 636 Millionen Euro investiert. Davon trägt der Bund 576 Millionen Euro, die Bundesländer Berlin und Brandenburg jeweils 30 Millionen Euro.[136] Allein zwischen 2007 und 2010 wurden 405 Millionen Euro investiert.[64] Die Kosten für den Rohbau der Schienenanbindung (Tunnel und Bahnhof) betragen laut Bahnangaben 285 Millionen Euro, nach Medienberichten dagegen sollen sie nicht über 160 Millionen Euro liegen.[142]

Inbetriebnahme

Um einen problemfreien, nahtlosen Standortwechsel von Schönefeld und Tegel zum BER zu gewährleisten, entschied man sich, den Flughafen mit all seinen Prozessen und Abläufen bereits vor der Eröffnung intensiv zu testen. In diesem sechsmonatigen Probebetrieb (November 2011 bis Mai 2012) wurden Check-in, Gepäckaufgabe und -sortierung, Durchlauf von Sicherheits- und Passkontrolle sowie Boarding, bis hin zur Gepäckabholung und Transfer mit rund 500 (Negativ-)Szenarien durchgespielt. Dafür standen 15.000 Testkoffer bereit. In etwa 100.000 Check-in-Vorgängen wurden damit bereits vor der Eröffnung rund 300.000 Gepäckstücke abgefertigt. Des Weiteren gehörten zur Testphase auch Nachtprobebetriebe, Notfallübungen oder Massenprobebetriebe sowie gesonderte Probebetriebstage für und mit Menschen mit Behinderungen.[143]

Am 24. November 2011 begann der Basisprobebetrieb, zeitgleich mit der technischen Abnahme durch den TÜV (Sicherheits- und Notfallsysteme der Energieversorgung, Feuerlöschsysteme, Entrauchungs- und Brandschutzanlagen, Aufzüge usw. – insbesondere das Zusammenwirken der Systeme).[144] Im Anschluss daran wurden zwei Monate lang interne Tests durch die Mitarbeiter des Flughafens, der Fluggesellschaften, der Behörden und der Bodenverkehrsdienste durchgeführt.[145] Im Zeitraum vom 26. Januar bis 16. Mai 2012 hatten danach im Rahmen des Integrationsprobebetriebs alle interessierten Bürger die Möglichkeit auf freiwilliger Basis, nach erfolgreicher Onlinebewerbung, den Flughafen zu testen. Benötigt wurden dafür rund 10.000 Statisten, verteilt auf mehrere wöchentliche Termine (insgesamt 47 Testtage mit durchschnittlich 200 bis 250 Komparsen pro Durchgang), die die Fluggastabfertigungsprozesse im Terminal in verschiedenen Belastungsstufen (Anzahl der Statisten) simulierten. Der Probebetrieb wurde am 8. Mai 2012 aufgrund der Verschiebung des Eröffnungstermins abgebrochen und wurde im Zeitraum April bis Oktober 2020 fortgesetzt. Dafür waren erneut 20.000 Komparsen an insgesamt 30 Terminen vorgesehen.[146]

Ende August 2012 wurde als erstes Gebäude die „Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende“ eröffnet.[147] Am 3. Juli 2013 wurde als erster Schritt zur Teileröffnung des Flughafens das neue Frachtzentrum eröffnet.[148] Die erste Abfertigung eines Frachtflugzeuges erfolgte am 1. August 2013.[149]

Im April 2020 erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags, dass alle erforderlichen Dokumente der Bauaufsichtsbehörde, darunter auch bisher offene Prüfbescheinigungen des TÜV, übergeben worden seien.[150] Letzterer hatte bis dahin noch Kabel für die Sicherheitsstromversorgung und die Sicherheitsbeleuchtung zu prüfen.[150] Zu diesem Zeitpunkt startete auch der ORAT-Probebetrieb, allerdings bedingt durch die Corona-Pandemie mit deutlich weniger Komparsen, als ursprünglich geplant. Mit Ablauf des letzten Probebetriebstags mit Komparsen am 15. Oktober 2020 wurden damit insgesamt 28 Testtage mit 9000 Freiwilligen absolviert.

Mit Bescheid vom 1. Oktober 2020 gestattete die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg der Flughafengesellschaft die rechtliche Inbetriebnahme des BER zum 4. November 2020.[1]

Am 25. Oktober 2020 wurde bereits das IATA-Kürzel des Flughafens Schönefeld von SXF in BER geändert und dessen bestehenden Abfertigungsanlagen in „BER Terminal 5“ umbenannt. Ebenfalls am 25. Oktober wurde der Flughafenbahnhof eröffnet, wobei der Liniendienst mit der Linie S9 erst am Folgetag aufgenommen wurde. Am 29. Oktober folgte die Linie S45 und ab dem 1. November auch der Regional- und Fernverkehr.[151]

Anders als bei der ursprünglichen geplanten Inbetriebnahme gab es keinen Übernacht-Umzug. Stattdessen ermöglichte die geringere Auslastung des Flughafen Tegel durch die COVID-19-Pandemie (etwa 30 % im Vergleich zum Vorjahr) einen sukzessiven Umzug eines Großteils der Technik und des Materials bereits während des Probebetriebs. Im Zeitraum 31. Oktober bis 8. November fand der endgültige Umzug in drei Etappen statt, bei dem u. a. die Vertretungen aller 59 Fluggesellschaften sowie sämtliche Bodenabfertigungsdienste und deren Fahrzeuge von Tegel nach Schönefeld verlagert werden.[152]

Der Terminal 1 des BER wurde am 31. Oktober eröffnet. Um kurz nach 14 Uhr wurde dort mit der Landung zweier A320-200neo von Easyjet (Flug 3110 aus Tegel) und Lufthansa (Flug 2020 aus München) die Passagierabfertigung aufgenommen. Ursprünglich sollte Easyjet für eine parallele Landung mit Ausnahmegenehmigung auf der noch nicht eröffneten Südbahn aufsetzen, landete jedoch wegen zu niedriger Wolkenuntergrenze vor der Lufthansa ebenfalls auf der Nordbahn. Der erste kommerzielle Flug am neuen Terminal war Easyjet-Europe-Flug 5924 aus Puerto del Rosario um 20 Uhr. Am folgenden Morgen, dem 1. November 2020, startete der bei der Eröffnung am Vortag als erstes gelandete Airbus von Easyjet um 6:45 Uhr als erster kommerzieller Flug (Easyjet-Flug EJU 8210 nach Gatwick) vom Terminal 1.[153]

Mit der Landung des Qatar-Airways-Fluges QR81 aus Doha wurde am 4. November 2020 um kurz vor 10 Uhr der Betrieb auf südlichen Start- und Landebahn des BER aufgenommen. Damit war der Ausbau des Flughafens Schönefeld zum BER rechtlich abgeschlossen und der Flughafenname änderte sich entsprechend.[1] Die ersten Starts von der Südbahn BR07 Richtung Osten erfolgten bei erstem Ostwind am 7. November 2020 über die Hoffmann-Kurve.

Gemäß dem Planfeststellungsbeschluss zum BER läuft seitdem die sechsmonatige Frist zur Schließung des Flughafens Tegel. Der letzte Flug ab Tegel fand bereits am 8. November 2020 durch eine Air-France-Maschine statt. Die Übergabe der Gebäude und Flächen des Flughafens Tegel an das Land Berlin ist für den Mai 2021 geplant.[151]

Bauskandal

In der Folge der Absage der Eröffnung des Flughafens im Juni 2012 traten schnell mehr und mehr Baudefizite und -mängel sowie Managementversagen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben in Erscheinung, die sich später zu einem der größten Skandale der deutschen Baugeschichte entwickeln sollten. Fortwährend neu veröffentlichte Eröffnungstermine und deren Absagen folgten die gesamten 2010er Jahre hindurch in stetem Wechsel aufeinander, während sich die Baukosten vervielfachten und der Flughafen in Deutschland damals allgemein zum Synonym für staatliches Missmanagement und aus dem Ruder gelaufene staatliche Großprojekte wurde.

Geplante Erweiterungen

Die Flughafenkapazität soll in den 2030er Jahren auf 58 Millionen Fluggäste im Jahr erweitert werden.[4] Die bereits mitkonzipierten Ausbaumodule werden bei Bedarf in Form von vorgelagerten Satelliten parallel zum Hauptterminal angeordnet. An einigen Positionen soll dann ebenfalls die A380-Abfertigung möglich sein.[19]

Zusätzlich zu den Kapazitäten des planfestgestellten Flughafens kann laut dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 2006 auch der vorhandene Bestand des heutigen Flughafens Berlin-Schönefeld genutzt werden.[154] Damit hätte der Flughafen bereits mit seiner Inbetriebnahme erhebliche Kapazitätsreserven. In diesem Bereich ist jedoch der militärische Bereich mit Regierungsterminal geplant, für den bis zu dessen Fertigstellung übergangsweise das alte Terminal A genutzt werden soll.

Es besteht die theoretische Möglichkeit zum Bau einer dritten Startbahn südlich der jetzigen Anlagen. Feldmessungen dafür liegen bereits vor.[155] Politiker haben sich – unter Voraussetzung steigender Auslastung – für eine mittelfristige Planung des Baus ausgesprochen.[156] Die beiden vorhandenen Startbahnen sollen allerdings für die ausgewiesene Kapazität von bis zu 45 Millionen Fluggästen ausreichen.[157]

Am 25. September 2015 stellt die Flughafengesellschaft einen vorläufigen Ausbauplan vor, der die Kapazitäten bereits zum Eröffnungszeitpunkt erweitern soll. Vorgesehen sind der Ausbau des Terminals in Schönefeld, der Bau eines eigenen Terminals für Low-Cost-Fluggesellschaften östlich des Nordpiers, und der Bau eines provisorischen Regierungsterminals auf dem Vorfeld 1. Darüber hinaus werden die Vorfelder A und E erweitert, um zusätzliche Parkpositionen für Flugzeuge bereitzustellen. Zu dem bis 2023 laufenden Ausbaupaket gehören auch der Bau zusätzlicher Rollwege und Betriebsgebäude. Das Paket hat ein Investitionsvolumen von 65 Millionen Euro und soll die Kapazität mittelfristig auf 40 Millionen Passagiere pro Jahr sichern.[158]

Diese Kapazitätsplanung beinhaltet allerdings, dass der alte Terminal des Flughafens Schönefeld weiterhin in Betrieb bleibt. Dieser wurde zum Terminal 5 des Flughafens BER. Die bisher genutzte Kapazität von 12,7 Millionen Passagiere (2018) wird allerdings auf etwa acht Millionen Passagiere sinken, wenn ein Teil des Geländes in den 2020er Jahren vom Regierungsflughafen übernommen wird.[159] Als Ersatz wird am Standort des neuen Flughafens BER ein weiterer Erweiterungsbau geplant. Dieser wird eine Kapazität von 12 bis 18 Millionen Passagieren haben.[160] Der Terminal 3 wird gegenüber dem Terminal 1 errichtet und soll zum Winterbetrieb 2025/2026 eröffnet werden.[161]

Siehe auch

Literatur

- Hans von Przychowski: Fehlstart oder Bruchlandung? Berlin-Brandenburger Flughafen-Politik. Verlorene Jahre – verlorene Millionen. Das Ringen um den BBI, 1990–2000, eine Zeittafel mit Kommentaren. NoRa, Berlin 2001, ISBN 3-935445-26-1.

- Frank Welskop: BBI – ein neuer Berliner Bankenskandal? Kai Homilius Verlag, 2009, ISBN 978-3-89706-835-3.

- Meinhard von Gerkan: Black Box BER. Vom Flughafen Berlin Brandenburg und anderen Großbaustellen. Wie Deutschland seine Zukunft verbaut. Quadriga, Berlin 2013, ISBN 978-3-86995-060-0.

- Matthias Roth: Der Hauptstadtflughafen. Politik und Missmanagement. Ein Insider berichtet. Zu Klampen Verlag, Springe 2013, ISBN 978-3-86674-228-4.

- Rainer W. During: Lachnummer BER. Das Debakel um den Hauptstadtflughafen. Eine Chronik. Rotbuch Verlag, 2013, ISBN 978-3-86789-187-5.

- Martin Delius, Benedict Ugarte Chacón: Unten bleiben – Zwischenbericht der Piratenfraktion zum Untersuchungsausschuss BER. Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, 2013, ISBN 978-3-7657-2222-6.

- Andreas Otto, Harald Moritz: Das musste schiefgehen – Ein Zwischenbericht zum Untersuchungsausschuss BER. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin, 2014 (otto-direkt.de [PDF; 3,4 MB]).

- Benedict Ugarte Chacón: Überforderte Populisten. Die Fraktionen von FDP und AfD im Abgeordnetenhaus von Berlin und ihr Beitrag zur Flughafenpolitik. 1. Auflage. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-8305-3918-6.

- Benedict Ugarte Chacón: Draußen vor der Stadt. Kleine Geschichte eines Großflughafens. In: Benedict Ugarte Chacón, Michael Förster, Thorsten Grünberg: Untersuchungsausschüsse: Das schärfste Holzschwert des Parlamentarismus? Ausgesuchte Berliner Polit-Skandale. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-8305-5005-1, S. 199–242.

Weblinks

- Flughafen Berlin Brandenburg

- Berlin-Brandenburg, gemeinsame Seite zur BBI-Flughafenumfeldentwicklung (Memento vom 22. Januar 2016 im Internet Archive)

- Abflugstrecken für den Flughafen BER (PDF; 4 MB) beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (undatiert)

- News und Infos zum BER bei RBB / rbb24

- 3D-Modell beim Tagesspiegel

- Bericht des 1. Untersuchungsausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin – 17. Wahlperiode – zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen des im Bau befindlichen Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). (PDF; 18,8 MB) In: parlament-berlin.de. 14. Juni 2016 (1269 S.).

Anmerkungen

- ↑ Berliner Entfernungsmesspunkt: Gemäß Artikel Berlin entspricht der Punkt der geografischen Lage Berlins dem Ort des Berliner Rathauses (Rotes Rathaus, 28. Mai 2012).

- ↑ Flugrouten sind nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Bescheid zur Eröffnung des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg. (PDF) Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg, 1. Oktober 2020, abgerufen am 4. November 2020: „Mit dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme der Südbahn ändert sich […] die Bezeichnung des Flughafens in ‚Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg‘. […] Das fachplanerische Vorhaben ‚Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin-Schönfeld‘ gilt mit Inbetriebnahme der Südbahn und der gleichzeitigen Abwicklung Passagierabfertigung in den neu geschaffenen Anlagen zwischen den beiden Start- und Landebahnen als fertiggestellt.“

- ↑ a b c d Michael Fabricius: Die BER-Eröffnung lässt sich kaum noch verhindern. In: Die Welt. 24. Januar 2020, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ a b Dyrk Scherff und AndreasPein (Fotos): Das Wunder von Berlin. 3. Mai 2020, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ a b Flughafenchef Lütke Daldrup will neuen Starttermin für Flughafen nach dem 24. Dezember nennen. In: Potsdamer Neueste Nachrichten. 30. August 2017, abgerufen am 2. September 2017.

- ↑ BBI: Wowereit beim ersten Spatenstich. (Nicht mehr online verfügbar.) In: berlin.de. Presse- und Informationsamt des Landes Berlin, 5. September 2006, archiviert vom Original am 3. Mai 2014; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ a b c d Christoph Spangenberg: Die BER-Eröffnungstermine: 2007, 2011, 2012, 2013 … In: Der Tagesspiegel. 5. September 2012, abgerufen am 7. August 2015.

- ↑ BBI-Arbeiten im vollen Gang. In: Fliegerrevue. Oktober 2008, S. 48.

- ↑ Hauptstadt-Airport BBI: Meilenstein erreicht: Südbahn fertig. (Memento vom 11. Februar 2013 im Internet Archive) Pressemitteilung. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, berlin-airport.de, 10. Mai 2011.

- ↑ Berliner Flughäfen: Nordbahn von Schönefeld wird abgerissen. In: Der Tagesspiegel. 14. Dezember 2007, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ Zahlen – Daten – Fakten. In: berlin-airport.de. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, abgerufen am 15. September 2015.

- ↑ Klaus Bischoff: Leuchtperlen im Farbtopf Flughafen. Striche ziehen: 120 Kilometer Markierungen entstehen auf Start- und Landebahn sowie den Vorfeldern des neuen Schönefelder Airports. In: Märkische Allgemeine. 6. Oktober 2011, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ AIP GERMANY AIRAC AMDT 4/12 und 5/12

- ↑ NOTAM ED A2078/12

- ↑ BER-Rollbahnen gehen in Betrieb. (Memento vom 13. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) airliners.de, 29. Juni 2012.

- ↑ BAnz AT 09.03.2015 V1

- ↑ Mühlenfeld glaubt an BER-Eröffnung 2017 – Zum Start braucht der BER eine provisorische Erweiterung. (Nicht mehr online verfügbar.) In: rbb-online.de. Archiviert vom Original am 11. Juli 2015; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ BER-Startschüsschen im März. Abgerufen am 10. Oktober 2014.

- ↑ BER: DFS nimmt Tower in Betrieb. In: airliners.de. 26. März 2012, abgerufen am 15. Dezember 2012.

- ↑ a b Richtfest für neues Terminal am Flughafen Berlin Brandenburg. In: aero.de. Aviation Media & IT GmbH, 6. Mai 2010, abgerufen am 15. Dezember 2012.

- ↑ Der BBI erhält sein Gesicht. (Memento vom 2. Januar 2014 im Internet Archive) Pressemitteilung. berlin-airport.de, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 4. September 2009.

- ↑ BBI-Terminal: Startschuss für die Bauarbeiten. (Memento vom 10. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) Pressemitteilung. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, berlin-airport.de, 11. Juli 2008.

- ↑ a b c d Thomas Fülling: Flughafen BER: Richtfest für Billigflieger-Terminal. In: Berliner Morgenpost. 30. Juli 2019, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ Großflughafen Berlin erhält Platz für mehr Passagiere. In: Berliner Zeitung. 24. Januar 2008, S. 19, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ Peter Neumann: Noch nicht gebaut und schon teurer. In: Berliner Zeitung. 10. Juli 2008, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ Klaus Kurpjuweit: BER-Gutachten: Zweifel an der Größe des neuen Flughafens. In: Der Tagesspiegel. 27. November 2012, abgerufen am 15. Dezember 2012.

- ↑ Klaus Kurpjuweit: BBI in Schönefeld: Großflughafen wird noch größer. In: Der Tagesspiegel. 16. Januar 2008, abgerufen am 15. Dezember 2012.

- ↑ Fachvortrag von Sibylle Schlaich und Heike Nehl. In: stylepark.com, abgerufen am 30. August 2013.

- ↑ Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020. Abgerufen am 9. November 2020.

- ↑ Andreas Wassermann, Michael Kröger, DER SPIEGEL: Flughafen Berlin Brandenburg eröffnet: Landung in der Tristesse – DER SPIEGEL – Wirtschaft. Abgerufen am 1. November 2020.

- ↑ a b c Ausbauphasen. (Nicht mehr online verfügbar.) Flughafen Berlin Brandenburg, archiviert vom Original am 3. Februar 2020; abgerufen am 27. Januar 2020.

- ↑ BER-Terminal 2 pünktlich fertig: Öffnung aber erst 2021. In: welt.de. 25. September 2020, abgerufen am 29. September 2020.

- ↑ Lütke Daldrup schließt Wiedereröffnung von Schönefelder Terminal nicht aus. In: Der Tagesspiegel. 22. Februar 2021, abgerufen am 22. Februar 2021.

- ↑ Terminal 5 vorübergehend geschlossen. Abgerufen am 4. Mai 2021.

- ↑ Berliner Zeitung: Ende eines Flughafens: Am 22. Februar gehen in Schönefeld die Lichter aus. In: www.berliner-zeitung.de. 29. Januar 2021, abgerufen am 31. Januar 2021.

- ↑ Flughafen Berlin Brandenburg Handbuch. (PDF; 2,92 MB) (Nicht mehr online verfügbar.) In: berlin-airport.de. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 8. Oktober 2012, ehemals im Original; abgerufen am 10. Oktober 2019. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- ↑ Katrin Schoelkopf: Flugbereitschaft: Warum die Bundesregierung umweltschädlich ist. In: Berliner Morgenpost. 27. Juli 2008 (online, kostenpflichtig [abgerufen am 15. Dezember 2012]).

- ↑ Ralf Schönball: Teurer Terminal: Regierungsflughafen für 125 Millionen Euro. In: Der Tagesspiegel. 6. April 2009, abgerufen am 7. August 2020.

- ↑ Andreas Wassermann: Staatsgäste im Container. In: Spiegel Online. 24. August 2014, abgerufen am 9. Dezember 2019.

- ↑ Kosten für Berliner Regierungsterminal steigen. In: Airliners.de. 30. Dezember 2010, abgerufen am 15. Dezember 2012.

- ↑ Projekte Detail: Empfangsgebäude für Staatsgäste am Flughafen BBI. (Nicht mehr online verfügbar.) In: bhbvt.de. Bachmann + Haberer, archiviert vom Original am 30. November 2012; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ Andreas Wassermann: Staatsgäste bei Easyjet. In: Der Spiegel. Nr. 51, 2012, S. 42 (online).

- ↑ a b Schönefeld-Alt bleibt übergangsweise offen. 19. September 2014, abgerufen am 20. September 2019.

- ↑ Wieder Krach am BER – diesmal ums Regierungsterminal. In: tagesspiegel.de. 2. Dezember 2016, abgerufen am 20. September 2019.

- ↑ Fertig! Pünktlich! Wirklich! In: sueddeutsche.de. 6. September 2018, abgerufen am 20. September 2019.

- ↑ Julia Klöckner als Erste am BER gelandet. In: spiegel.de. 21. Oktober 2020, abgerufen am 22. Oktober 2020.

- ↑ Bund verzichtet möglicherweise auf neues Regierungsterminal. In: rbb24.de. 13. September 2019, abgerufen am 20. September 2019.

- ↑ Bund stoppt Regierungsterminal am BER. In: rbb24.de. 5. Dezember 2019, abgerufen am 20. September 2019.

- ↑ DER SPIEGEL: Flughafen BER in Berlin: Bund besteht auf neuem Regierungsterminal bis 2035. Abgerufen am 11. Februar 2021.

- ↑ Berliner Flughäfen und LogistikNetz Berlin-Brandenburg unterzeichnen Kooperationsvereinbarung. (Memento vom 10. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) Pressemitteilung. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, berlin-airport.de, 30. Mai 2008.

- ↑ Verkehrsstatistik Dezember 2019. In: berlin-airport.de.

- ↑ Uta Schmidt: Mehr Passagiere, mehr Fracht. In: Märkische Allgemeine. 6. April 2017, abgerufen am 1. Oktober 2019.

- ↑ BER Express Center Stand: 31. Oktober 2020.

- ↑ Luftfahrthandbuch Deutschland. (PDF) Abschnitt „EDDB AD 2.20 Local aerodrome regulations“. Deutsche Flugsicherung, 30. August 2020, abgerufen am 8. November 2020.

- ↑ Öffentliche Verkehrsmittel. Abgerufen am 2. November 2020.

- ↑ Öffentliche Verkehrsmittel. Abgerufen am 2. November 2020.

- ↑ Öffentliche Verkehrsmittel. Abgerufen am 2. November 2020.

- ↑ Öffentliche Verkehrsmittel. Abgerufen am 2. November 2020.

- ↑ Deutsche Bahn AG, Unternehmensbereich Personenverkehr, Marketing eCommerce: BauInfoPortal. Abgerufen am 2. November 2020.

- ↑ S-Bahnhof Lichtenrade Bauarbeiten für die neue Dresdener Bahn beginnen. In: Berliner Zeitung, 21. September 2017.

- ↑ Mit den Öffis zum BER zu kommen wird schwierig. In: Der Tagesspiegel. 2. Mai 2017, abgerufen am 16. August 2019.

- ↑ Jessica Hanack: U-Bahn in Berlin: U7 bis Heerstraße – Studie steht kurz vor dem Abschluss. 19. Oktober 2020, abgerufen am 2. November 2020 (deutsch).

- ↑ Jessica Hanack: U-Bahn in Berlin: U7 bis Heerstraße – Studie steht kurz vor dem Abschluss. 19. Oktober 2020, abgerufen am 2. November 2020 (deutsch).

- ↑ Nahverkehrsplan Berlin 2019–2023. (PDF) 25. Februar 2019, S. 277, abgerufen am 8. November 2020: „Anstelle der direkten S-Bahn-Verbindung vom Flughafen auf den Südring (Linie S45) soll die zweite Zuggruppe der S-Bahn vom Flughafen auf den Ostring (Linie S85) geführt werden.“

- ↑ a b Nikolaus Doll: Bahn investiert kräftig in das Berliner Netz. In: Berliner Morgenpost. 18. April 2007 (online, kostenpflichtig [abgerufen am 11. September 2012]).

- ↑ Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Mücke, Horst Friedrich (Bayreuth), Patrick Döring, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP. Drucksache 16/5488. In: Verhandlungen des Deutschen Bundestages / Drucksachen. 8. Juni 2007 (online (PDF; 120 kB) [abgerufen am 15. Dezember 2012]).

- ↑ Peter Neumann: Schnell zum Flughafen geht es erst ab 2020. In: Berliner Zeitung. 27. August 2011 (online).

- ↑ BER: Parken. In: ber.berlin-airport.de. 2020, abgerufen am 31. Oktober 2020.

- ↑ Günstig parken am Flughafen Berlin-Schönefeld. In: parken-und-fliegen.de. 15. April 2020, abgerufen am 31. Oktober 2020.

- ↑ Verkehrsstatistik. In: berlin-airport.de. Abgerufen am 21. Januar 2020.

- ↑ Luftverkehr auf ausgewählten Flugplätzen – Fachserie 8 Reihe 6.1 – 2011. (PDF; 3 MB) (Nicht mehr online verfügbar.) In: destatis.de. Statistisches Bundesamt, 28. März 2012, S. 191–193, archiviert vom Original am 15. November 2012; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ Terminal 5 in Schönefeld soll vorübergehend schließen. Abgerufen am 25. November 2020.

- ↑ Terminal 5 vorübergehend geschlossen. Abgerufen am 4. Mai 2021.

- ↑ ADV Monatsstatistik 03.2021. S. 11, abgerufen am 27. Mai 2021.

- ↑ ExpoCenter Airport in Rekordzeit fertig gestellt. Pressemitteilung. (Nicht mehr online verfügbar.) In: berlin-expocenter-airport.de. Berlin ExpoCenter Airport, 3. Juli 2012, archiviert vom Original am 1. November 2013; abgerufen am 3. August 2012.

- ↑ Erster Spatenstich für neues ILA-Gelände. (Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive) (PDF; 71 kB). Pressemitteilung. Messeimmobilien Selchow GmbH, ila-berlin.de, 18. August 2011.

- ↑ Joachim Fahrun: BER: Flughafen-Chef rechnet mit Zehntausenden Arbeitsplätzen. 21. November 2017, abgerufen am 5. April 2020.

- ↑ Business Park Berlin. (Memento vom 18. Oktober 2012 im Internet Archive) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, berlin-airport.de.

- ↑ Schönefeld: Milliardeninvestition am Großflughafen BBI. In: Der Tagesspiegel. 9. Oktober 2008 (online [abgerufen am 28. Dezember 2012]).

- ↑ Unsere Marke. Logos. (Nicht mehr online verfügbar.) In: berlin-airport.de. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, archiviert vom Original am 14. Juni 2013; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ Creative Mornings Signage for Airports – Identität und Funktion. In: moniteurs.de. 27. Januar 2012, abgerufen am 26. Juli 2014 (Vortrag im Rahmen von Creative Mornings).

- ↑ Unsere Marke. Schriften. (Nicht mehr online verfügbar.) In: berlin-airport.de. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, archiviert vom Original am 15. September 2013; abgerufen am 14. März 2019.

- ↑ a b Zusammenfassung der Gutachten „Ergebnisse der Standortsuche“ Phase 1 der Vorbereitung des Raumordnungsverfahren (Dornier-Studie). 14. Juni 1993 (online [abgerufen am 19. Juli 2020]).

- ↑ Liste der Bürgerinitiativen. In: bertrug.de. J. Kornitzky, abgerufen am 2. Januar 2013.

- ↑ Hellgrünes Licht für Berlin Brandenburg International (BBI). In: baulinks.de. ARCHmatic – Alfons Oebbeke, 16. März 2006, abgerufen am 28. Dezember 2012.

- ↑ Luftfahrtbranche: Wir informieren Bürger zu wenig. In: Der Tagesspiegel. 9. Januar 2012 (online [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ Bild mit den geplanten BER-Flugrouten. (JPEG) Internetplattform Fluglärm BBI, abgerufen am 2. Januar 2013.

- ↑ Andreas Kilb: Arkadien riecht nach Kerosin. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29. September 2010 (online [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ Internetplattform Fluglärm BBI. Sprecherrat der BI Stahnsdorf, abgerufen am 28. Oktober 2010 (Gemeinsamer Internetauftritt der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm am BBI).

- ↑ ddp/mbd: Experten kritisieren Abflugroute von Schönefeld. In: Welt Online. 12. Oktober 2010, abgerufen am 2. Januar 2013.

- ↑ Sebastian Höhn: Reaktor in der Einflugschneise. In: Berliner Zeitung. 12. Oktober 2010 (online).

- ↑ DFS präsentiert Flugrouten für BBI. Pressemitteilung. (Nicht mehr online verfügbar.) In: dfs.de. Deutsche Flugsicherung, 4. Juli 2011, archiviert vom Original am 3. Juni 2012; abgerufen am 10. Mai 2019.

- ↑ Klaus Kurpjuweit: Flugsicherung präsentiert Vorschlag für Flugrouten. In: Der Tagesspiegel. 4. Juli 2011 (online [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ Anwohner wollen klagen – Wowereit will „mal Ruhe“. In: Berliner Morgenpost. 26. Januar 2012 (online, kostenpflichtig [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ Flugrouten für neuen Flughafen offiziell bestätigt. In: bündnissüdost.de. 26. Januar 2012, abgerufen am 7. Dezember 2019.

- ↑ Abwägungsvermerk des BAF vom 26. Januar 2012

- ↑ Inbetriebnahme Flughafen Berlin Brandenburg BER – Informationen IFR

- ↑ Der Osten geht baden. In: Die Tageszeitung. Abgerufen am 12. Juli 2014.

- ↑ Klagen gegen Hauptstadt-Flughafen abgewiesen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 31. Juli 2012 (online [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ EU-Verfahren gegen Berliner Flughafen-Bau. In: Die Welt. 31. Mai 2013, S. 1.

- ↑ ch: Gegen BER liegen mehrere Verfassungsbeschwerden vor. In: Airliners.de. 11. Februar 2017, abgerufen am 11. Februar 2017.

- ↑ Bundesverfassungsgericht erteilt BER-Gegnern Abfuhr. In: Spiegel Online. 12. Dezember 2017, abgerufen am 23. September 2019.

- ↑ Gegner der Nachtflugregelung gescheitert. In: Spiegel Online. 31. Juli 2018, abgerufen am 23. September 2019.

- ↑ Frank Welskop: BBI – ein neuer Berliner Bankenskandal? 2009, ISBN 978-3-89706-835-3.

- ↑ BER-Desaster schon 2009 vorhergesagt. In: Märkische Allgemeine, 31. Mai 2014.

- ↑ Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 13 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 19.04.2011 (Drucksache 5/3119) „Wirtschaftlichkeit des Flughafens Berlin Brandenburg International und der Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH“ (Drucksache 5/3819).

- ↑ Wilfried von Aswegen: Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit des Flughafens BER. (PDF) 2014.

- ↑ Studie: BER macht niemals Gewinn. Märkische Allgemeine, 23. Mai 2014.

- ↑ Friedrich Thießen u. a.: Der Flughafen BER. Analyse der wirtschaftlichen Situation mit alternativen Szenarien. Hrsg. von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag. Potsdam, Juni 2014, ISBN 978-3-9815807-4-7.

- ↑ Mangelhafte Bilanzierung beim Flughafen BER – Dilettantismus oder unverfrorener Betrug? (Memento vom 1. April 2018 im Internet Archive) Pressemitteilung Bündnis 90/Die Grünen.

- ↑ Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden), Annalena Baerbock, Renate Künast, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/6121 – Wirtschaftlichkeit des Flughafenprojektes BER.

- ↑ Brisante Studie zum Flughafen: BER wird fertig und sofort zum finanziellen Sanierungsfall. In: Der Tagesspiegel, 28. April 2020

- ↑ Flughafenchef zum Millardendefizit am Berliner Flughafen BER „Aus eigener Kraft kein positives Betriebsergebnis“.

- ↑ Debatte über Airport-Namen. In: Die Tageszeitung. 18. Oktober 2007 (online [abgerufen am 28. Dezember 2012]).

- ↑ Flughafen Berlin-Brandenburg: Großprojekt der Wiedervereinigung. Geschichte der Berliner Flughäfen. In: Märkische Allgemeine. 28. April 2010 (online [abgerufen am 2. Januar 2013]).

- ↑ Ab 2011: BBI wird Flughafen Berlin Brandenburg. (Memento vom 10. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) Pressemitteilung. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, berlin-airport.de, 11. Dezember 2009.

- ↑ Sabine Beikler, Klaus Kurpjuweit: Schönefeld: Berlin bekommt einen Kanzlerflughafen. In: Der Tagesspiegel. 12. Dezember 2009 (online [abgerufen am 28. Dezember 2012]).

- ↑ Ernst Haas: Moderne Flughäfen für den zivilen Luftverkehr. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1962, DNB 451745442.

- ↑ a b c d Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld. (PDF; 940 kB) In: mil.brandenburg.de. Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg, 13. August 2004, abgerufen am 13. Dezember 2012.

- ↑ Bundesverwaltungsgericht Urteil im Namen des Volkes. (PDF; 698 kB) BVerwG 4 A 1073.04. S. 86, abgerufen am 28. Dezember 2012.

- ↑ n-tv Nachrichtenfernsehen: Erster Spatenstich für BBI. In: n-tv.de. (n-tv.de [abgerufen am 24. März 2018]).

- ↑ Sicherheit hat Priorität: Technische Probleme bei der Brandschutztechnik machen Verschiebung des Eröffnungstermins für den BER unumgänglich. In: berlin-airport.de. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 8. Mai 2015, abgerufen am 8. August 2015 (Pressemitteilung).

- ↑ Fluggastterminal am BER für die Nutzung freigegeben. Pressemitteilung des Landkreises Dahme-Spree, 28. April 2020, abgerufen am 3. Mai 2020.

- ↑ Ewald B. Schulte: Großflughafen Sperenberg unbezahlbar. In: Berliner Zeitung. 17. November 1995 (berliner-zeitung.de).

- ↑ Silke Kersting: „Die Teileröffnung kommt“. In: Handelsblatt. 14. Juni 2013, S. 18–19.

- ↑ Silke Kersting, Jens Koenen: Start des Berliner Flughafens verschiebt sich erneut. In: Handelsblatt. 5. September 2012, S. 18.

- ↑ Christian Fuchs, Stephan Lebert, Daniel Müller: Die unheimliche Firma. In: Die Zeit, 16. Juli 2015, S. 17–19.

- ↑ Flughafen Berlin-Brandenburg: Kosten für BER übersteigen sieben Milliarden Euro. In: spiegel.de. 23. Februar 2018, abgerufen am 9. März 2019.